Курдюков? Васильев? Еще немного о храме на Крутом

Бирюкова А.А.

Однажды, просматривая новости Вконтакте, наткнулась на запись, которая гласила, что архитектором храма в Орехово-Зуеве был Н.С. Курдюков. Фамилию такую ранее не встречала в своих поисках. Прошло время. Вспомнила этот факт, решила поискать архитектора Курдюкова. Поиск в Яндексе дал несколько ссылок:

- «Богородский словарь» на сайте «Богородского краеведения»: «Курдюков Николай Сильверстович (1868 - 1925) – зодчий. Церковь в Орехово-Зуеве 1910-е годы. (Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма: 1830 -1917 годы. «Иллюстрированный биографический словарь» М. 1998.)»

- Википедия среди построек архитектора Курдюкова выдала: «Церковь Спаса Нерукотворного Образа (?) (1910-е, Орехово-Зуево, у ст. Крутое), не окончена строительством, впоследствии разобрана[8]». Этому сразу не хотелось верить, так как станции Крутое в 1910 году не было, она появилась в 1930-е годы)

Посмотрела ссылку «8» (откуда ноги растут?): «Церковь Спаса Нерукотворного Образа (?) в Крутом. Дата обращения: 15 марта 2013. Архивировано 6 июня 2022 года». Прошла по ссылке, вышла на сайт «Храмы России» (http://www.temples.ru/card.php?debug_arch&ID=7713). Привожу снимки экрана.

Бокарёв Александр, составитель данной карточки, пишет: «Кирпичная Спасская церковь в посёлке при товариществе мануфактур В. Морозова. Строительство было начато в 1911, но до революции окончено не было. Впоследствии недостроенное здание разобрали».

Если раньше я догадывалась, что речь идет о храме, который начало строить Товарищество мануфактур Викула Морозова с сыновьями, то здесь это уже явно.

Почему Спасская (Спаса Некуротворного Образа)? Откуда взялся Курдюков? Исследования краеведа Е.В. Старшова четко показывали, что архитектором был Иван Михайлович Васильев, правда, у него (Старшова) тоже храм назван, как «Спаса на крови».

Мои же позднейшие исследования этого вопроса показали, что церковь, которую начало строить Товарищество мануфактур Викула Морозова с сыновьями, должна была быть четырехпрестольной: 1-ый престол — во имя Живоначальной Троицы, 2-ой — в честь и память Покрова Пресвятой Богородицы, 3-ий — во имя Вселенских Великих Учителей и Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста и 4-ый во имя Всех Святых» («Владимирские Епархиальные Ведомости. Отдел неофициальный. № 31-й. 1911 г.»)

В своих работах по храму на Крутом я пользовалась материалами Владимирского архива из книги Е.В. Старшова «История храмов села Орехова». А теперь, в свете появившихся сведений, решила сама посмотреть дело из архива (ф. 40-1-21672).

Из материалов дела выяснилось, что 14 марта 1911 года архитектор Иван Михайлович Васильев подал прошение в Строительное отделение Владимирского губернского правления на утверждение чертежей постройки каменной церкви при фабрике Товарищества Викула Морозова в местечке Никольском близ Орехова.

Иван Михайлович Васильев (фото сообщества «Честный Ногинск» Вконтакте)

И все дальнейшие действия велись именно с его участием. Предварительный осмотр и исследование местности постройки производили в 1910 году опять же И.М. Васильев вместе с Сергеем Михайловичем Гончаровым, московским архитектором.

Для Строительного отделения проверку расчетов проводило Товарищество «Инженер-строитель» Н.П. Виноградов, П.М. Давыдов, А.В. Трушковский.

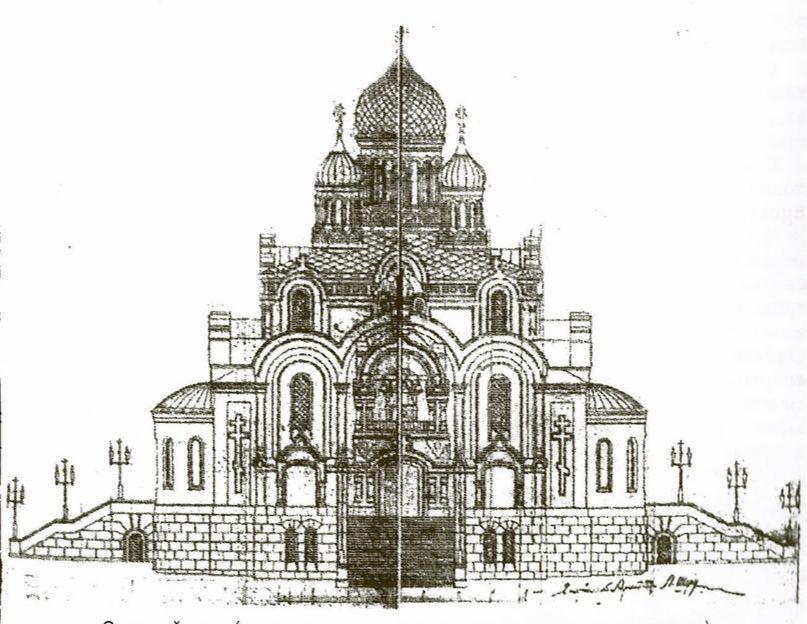

4 июня 1911 года проект постройки церкви, представленный И.М. Васильевым, был утвержден Строительным отделением. Однако, в июле 1912 года епархиальный архитектор Л. Шерер подал прошение в Строительное отделение о разрешении изменения фасада храма. В Пояснительной записке он пишет: «Конструкция храма остается прежней изменяется лишь один фасад, для которого принят Византийский стиль; вместо двух звонниц с северной и южной стороны предполагается устроить лишь одну с западной стороны; количество глав изменено и вместо 13 предложено устроить лишь 5, а сами главы легче против прежних, чем значительно уменьшается нагрузка, а так как размеры арок и купольного перекрытия остаются прежними, то поэтому степень надежности сильно увеличена».

Подлинный чертеж фасада западной стороны (предст. Е.В. Старшовым)

Итак, утвержден проект архитектора И.М. Васильева с изменениями другого архитектора Л. М. Шерера. При осмотре местности и измерении нагрузки еще указан архитектор С.М. Гончаров (кстати, его отец был племянником Н.Н. Пушкиной, урожд. Гончаровой). Ни о каком архитекторе Курдюкове в деле не упоминается.

Таким образом, ни материалам сайта «Храмы России», ни Википедии веры нет, по крайней мере, в отношении нашего храма.

Но еще одно обстоятельство выяснилось после изучения мною дела по постройке храма. Иван Михайлович Васильев считался мною владимирским архитектором (как оказалось, без всяких оснований). На самом деле, И.М. Васильев (1861-1919) с 1906 года являлся городским архитектором города Богородск («Московские зодчие второй половины 19 – начала 20 вв.» Биографический справочник. А.Рогачев т.1).

Как же он попал к Морозовым-Викуловичам, почему именно его пригласили в качестве архитектора нового храма? Все, оказывается, очень просто: женой Ивана Михайловича была Александра Григорьевна, урожденная Куприянова. Ее племянник - Сергей Сергеевич Куприянов - в это время работал в Товариществе мануфактур Викула Морозова с сыновьями в местечке Никольском в должности заведующего Ткацкими фабриками. Ко времени работы над проектом церкви в Никольском, Васильев уже имел опыт перестройки-расширения Тихвинской церкви в Богородске и др., а до этого объездил с целью изучения архитектуры многие северные церкви.

И Гончаров появился в деле не случайно: после окончания в 1886 году Московского училища живописи, ваяния и зодчества, Васильев работал помощником у С. М. Гончарова.

Еще раз сделала для себя вывод: читай различные источники, но прежде чем использовать - проверь.

Поделитесь с друзьями