Опыт реставрации Богородской женской гимназии

Маслов Д. Е.

Текст выступления Д.Е. Маслова на заседании «Рогожского хронографа» 15 февраля 2025 года, посвященном А.В. Кузнецову

Здание школы в строительных лесах, лето 1996 года

Реставрационные работы (назывались в то время официально работами по капитальному ремонту здания школы №2 им. В. Г. Короленко) начались в 1996 году и продолжались примерно до осени 1997 года. Проектирование было начато несколько раньше в 1995 году. Заказчик работ Городской отдел народного образования. Работы выполнял проектно-строительный кооператив «Ризалит» под руководством Маслова Евгения Николаевича.

Работы надо разделить на группы или этапы.

- Исследовательский этап

- Проектный

- Строительные работы

Все три этапа требуют пояснений.

Любой реставрационной работе предшествует изучение объекта реставрации. Это касается не только чисто технической стороны дела в виде изучения, рассмотрения сохранившейся документации, чертежей, общих данных по объекту, но и знакомство в самом широком смысле этого слова с автором проекта, архитектурным стилем, соответствующим эпохе создания проекта и строительства, методами строительных работ того времени, изучение строительных материалов, инструментов и приспособлений.

Без этих и многих других знаний об объекте, приступать к реставрации нельзя или довольно затруднительно.

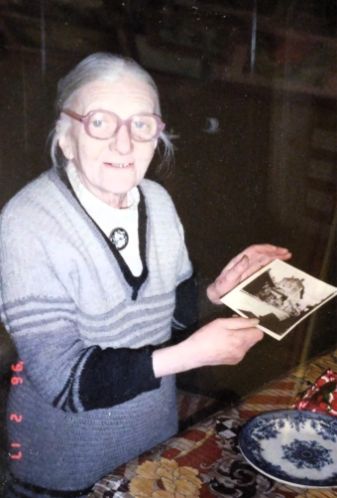

Надо отметить, что мы подходили к этому этапу вполне серьезно, что подтверждается, знакомством, а затем и тесным сотрудничеством с дочерью автора проекта и строительства Кузнецова Александра Васильевича, Ириной Александровной.

Мы бывали неоднократно в доме Александра Васильевича Кузнецова в Хамовниках, в Мансуровском переулке в Москве, где жила до конца своих дней и его дочь Ирина Александровна.

И. А. Кузнецова с внучкой у здания школы, 1996 г.

Ирина Александровна Кузнецова,1996 г.

В этом предварительном (подготовительном) этапе, который собственно является преддверием к непосредственному проектированию реставрации объекта и затем к строительным работам по реставрации, важное значение имеет обследование конструкций здания и проведение обмерных работ.

Что это значит? Это в первую очередь выявление дефектов, которые появились в процессе эксплуатации здания. Дефекты могут быть видимые (разрушение кладки, штукатурки, явные прогибы или деформации несущих конструкций) или скрытые, о наличии которых говорят соответствующие признаки.

Надо отметить, что в 1991 году Московской организацией (проектно-изыскательское строительное кооперативное объединение «Коммунар») по заказу Ногинского ГОРОНО были выполнены работы по обследованию здания. Работы были оформлены в виде тома Технического заключения о состоянии и несущей способности строительных конструкций школы №2 ГОРОНО г. Ногинска, Московской области. Конечно, мы внимательно изучили представленные в Техническом заключении выводы, но, скажу прямо, с некоторыми характеристиками конструкций мы не вполне согласились, поэтому фактически руководствовались своими решениями, которые были нами приняты в ходе нашего собственного обследования. Здесь я не хочу умалять достоинства Технического заключения, выполненного объединением «Коммунар» и тем более подвергать сомнению профессионализм наших коллег. На первоначальном этапе работа москвичей оказалась нужной и важной, но, на мой взгляд, эта работа была несколько поверхностной, формальной, возможно в силу определенных обстоятельств и предъявленных требований.

Для выполнения нашего обследования необходимо было произвести работы по вскрытию фундаментов в отдельных местах, полов, участков несущих конструкций (наружных стен, мест опирания балок и др.)

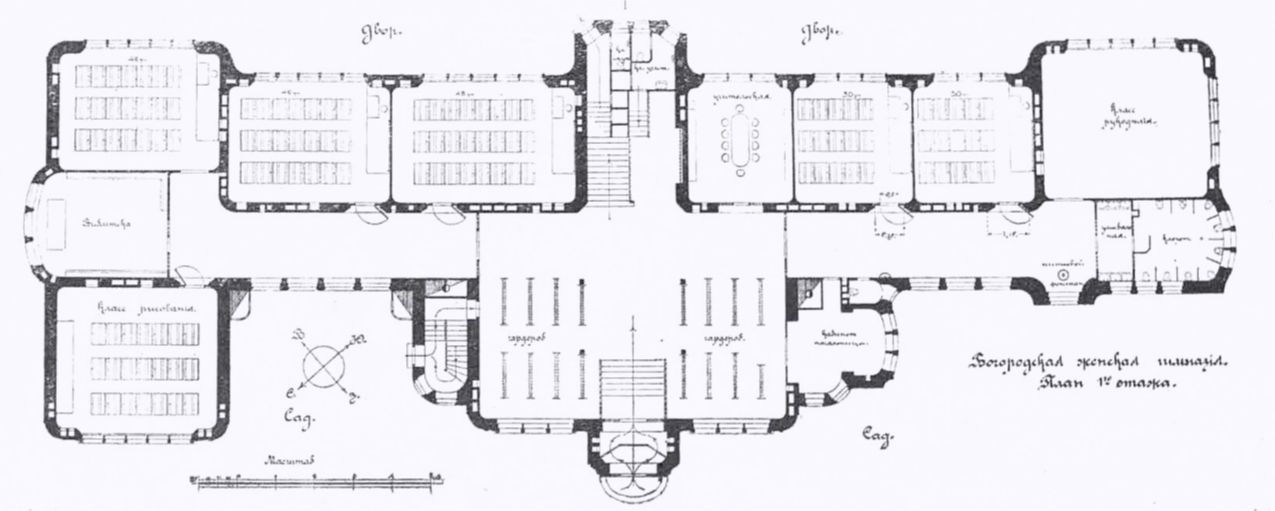

Затем, с учетом того, что проектной документации найти не удалось, требовалось выполнение поэтажных планов, разрезов, вычерчивание фасадов здания, составление точных планов кровли, архитектурных элементов фасадов, вентиляционных шахт, конструктивных элементов, лестниц, ограждений, оконных и дверных заполнений, мебели, а также составление точного описания инженерных систем объекта, а именно вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения, водосточной системы с крыши здания.

Все это необходимо для составления так называемых дефектных ведомостей и последующей разработки на основе этих материалов проектных решений по капитальному ремонту (реставрации) здания, его инженерных систем, с учетом того, что здание бывшей Богородской женской гимназии является по факту памятником архитектуры, то такая работа, конечно, становится не просто капитальным ремонтом, а реставрацией, то есть восстановлением прежнего облика здания.

Такая работа возможна только с бережным и уважительным отношением к объекту реставрации, к авторским творческим решениям архитектора. Для это необходимо было применять соответствующие времени строительства материалы и технологии строительства. Естественные изменения касались лишь инженерных систем.

Проектные работы, включали в себя разработку следующих разделов:

- Архитектурные решения

- Конструктивные решения

- Отопление, вентиляция

- Водоснабжение и канализация

- Электроснабжение.

Также разрабатывался проект по благоустройству пришкольной территории, с учетом современных требований к территории учебного заведения.

Архитектурная часть проекта была выполнена выпускником МАРХИ Лафановым Владимиром Герасимовичем.

Конструктивные вопросы разрабатывались при участии инженера-конструктора Барехова Владимира Михайловича.

За проектирование инженерных систем (отопление и вентиляция, водоснабжение и водоотведение) отвечал инженер Матков Владимир Степанович.

Проектирование энергоснабжения, электроснабжения – Кудряшова Зинаида Ивановна.

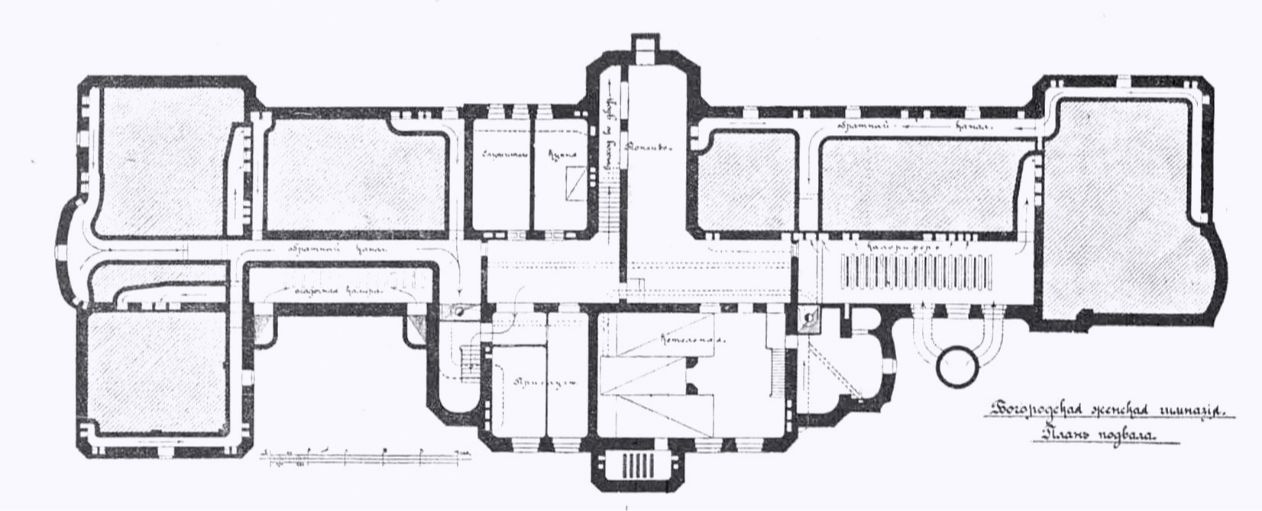

Инженерные системы здания школы, конечно, требовали замены трубопроводов водоснабжения и канализации, санитарно-технических приборов, арматуры, трубопроводов и приборов отопления. В подвальном этаже школы находилась автономная котельная. К началу реставрационных работ котельная и калориферная система уже не функционировали. Школа была подключена к центральному отоплению.

Было принято решение о демонтаже котельного оборудования, котлов и их обвязки, калориферов и освобождение помещений подвального этажа за счет котельной и калориферной камеры.

В этих освободившихся помещениях запроектировали размещение спортивных залов и раздевалок.

Работы на фасаде школы

Здесь надо отметить, что здание бывшей Богородской женской гимназии требовалось не только восстановить в прежнем облике памятника «русского модерна», но и приспособить к современным реалиям коммунального обеспечения.

В этом есть и сожаление о невозможности воссоздания интересных во всех отношениях системах жизнеобеспечения здания начала ХХ века, и принятие того замечательного факта, что здание продолжает жить по своему назначению, как и задумывалось автором и попечителями.

Вот мы и подошли к описанию собственно строительных работ по восстановлению (реставрации) здания школы.

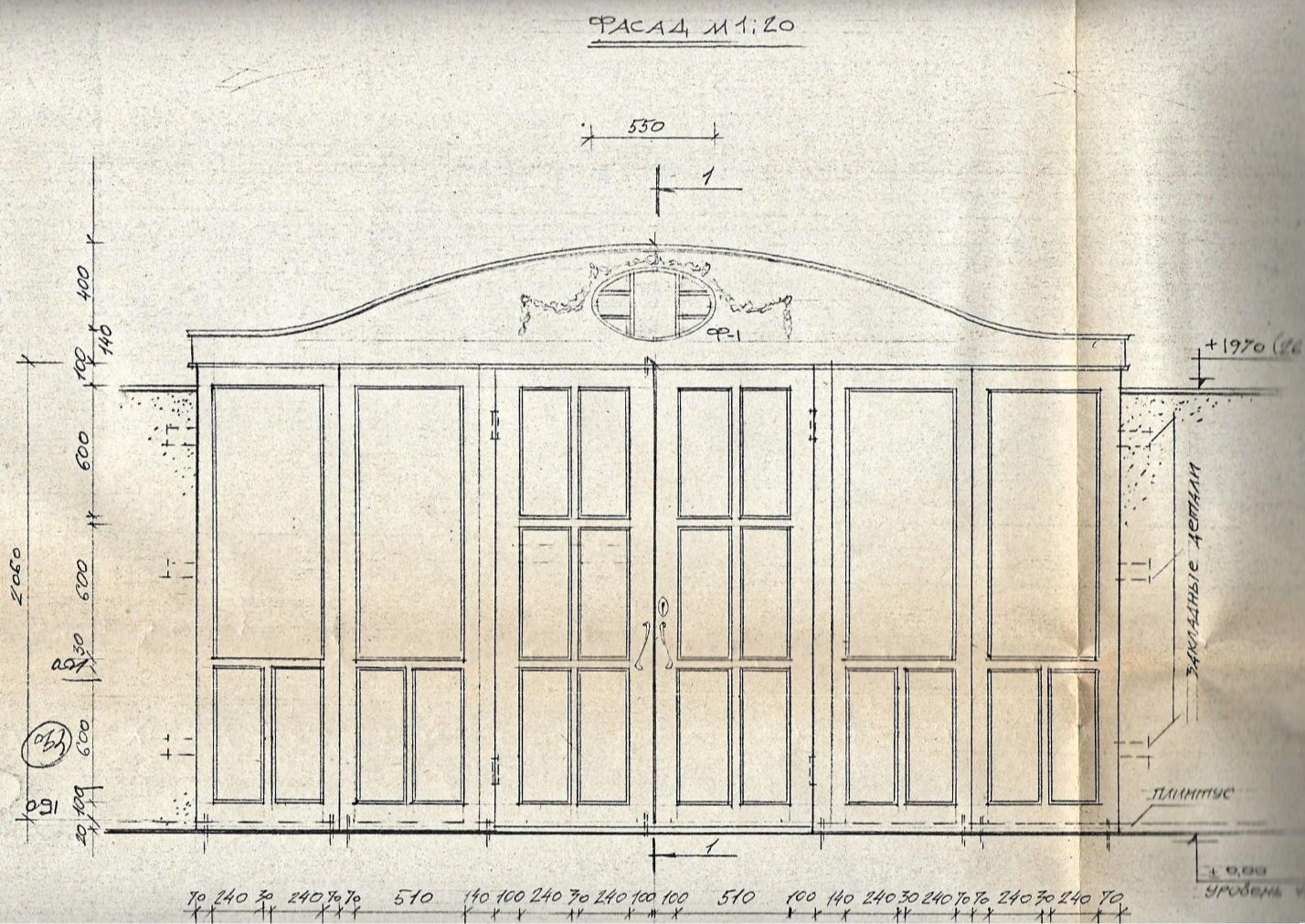

Фасад заполнения входной группы (дерево)

Были устроены следующие мастерские:

- Лепная мастерская по восстановлению лепного декора интерьеров.

Работами по воссозданию лепного декора (карнизы, розетки и др) занимался Архипов Александр Евгеньевич.

В процессе реставрации необходимо было восстанавливать или частично, или полностью утраченные элементы декора фасадов или внутреннего убранства интерьеров. Это – карнизы, розетки, фризы, плинтусы, наличники и др. Чаще всего эти элементы были сделаны из гипса.

Также на наружных стенах (фасадах) здания были элементы, выполненные методом вытягивания растворной смеси по шаблонам правилом-лекалом. Такие работы делал штукатур.

В лепной мастерской работали с гипсовой смесью.

Необходимо было демонтировать часть элемента и по нему сделать форму для отливки нового. Если элемент был утрачен целиком, то по аналогу или по фотографии, рисунку, изготавливался образец, по которому делалась форма и отливка.

Форма изготавливалась из материала – формопласт. Формопласт предварительно «варился» до жидкого состояния, чтобы им можно было отлить форму, для последующей отливки в форме нужного элемента.

Александр Беспамятнов восстанавливает декор фасада

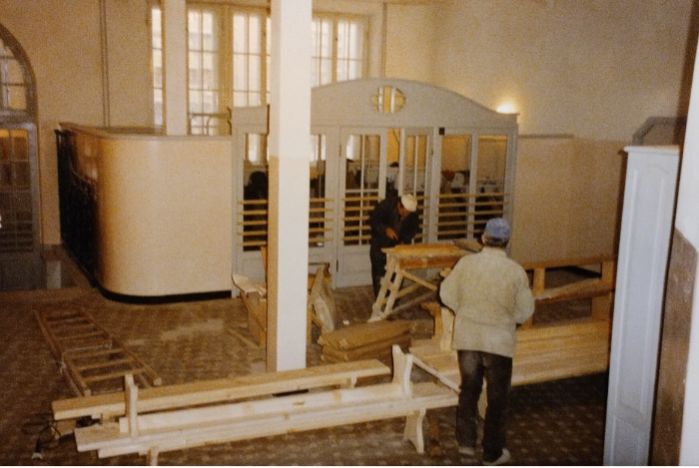

- Столярная мастерская по восстановлению (ремонту) и изготовлению вновь столярных изделий, а именно: оконных и дверных заполнений, элементов внутренней отделки из дерева, мебели.

Кроме вышеназванного требовалось изготовление деревянных направляющих и лекал для прорезки «тянутых» штукатурных элементов декора на фасадах здания.

В составе мастерской, непосредственно на участке производства работ было организовано отделение подготовки, грунтовки столярных изделий к покраске.

Грунтовку осуществляли по старинному методу особым материалом левкас. Левкас - это грунт, представляющий собой мел, смешанный с животным или рыбьим клеем с добавлением льняного масла. Применялся для иконописи, а также для придания столярным изделиям гладкого, схожего с полировкой покрытия.

Столярными работами руководил Сергей Хлопков.

- Жестяная мастерская по подготовке кровельного железа (заготовка картин, подготовка фальцев, кляммеров, грунтовка железа), изготовление отдельных элементов – подоконных наружных отливов, фартуков (оголовков) на вентшахты, трубы, столбы ограды и др.

Работы проводились Василием Козловым и Владимиром Коноваловым.

В составе нашей строительной организации реставрационными работами на объекте занимались бригады:

- сварщиков (Слава Тереньтьев, Чудаков, Саша Павлов, Саша Скорина, Владимир Михайлович Ганин и др.);

- каменщиков (Александр Гусев и др.);

- штукатуров и маляров (Моторина, Махов и др.);

- облицовочные работы (Анатолий Ткаченко, Борис Лазаревич и др.)

Также необходимо выделить отряд разнорабочих, многие из которых были универсальными специалистами и выполняли разные работы, на разных участках. Прежде всего это отец и сын – Валерий и Александр Беспамятновы.

Прорабами на этом участке были Власов Анатолий Алексеевич, Евгений Ефимов.

Надо отметить и вклад в общую работу снабженцев Яситникова и Ишимцева.

Возведение утраченных участков ограды

Для реставрационных работ требовалось использовать материалы и технологии того исторического периода времени, когда было возведено здание. Найти в точности такие материалы, конечно, не всегда возможно, но мы к этому стремились.

Намного проще обстоит дело со строительными технологиями.

Дело в том, что если не считать, усовершенствование грузоподъемной техники, электроинструмента и некоторых приспособлений, то технология строительства мало изменилась с давних времен до нашего времени.

В тот период развития строительства, которому принадлежит здание школы, для штукатурных работ, каменной кладки использовался или чистый известковый раствор или в пропорции с цементно-песчаным раствором, также применялись добавки, влияющие на качественные показатели раствора, например, глина для повышения водоудерживающих свойств, плотности и прочности, гашенная известь добавлялась в цементно-песчаный раствор для придания эластичности растворной массе.

При реставрации каменной кладки или участков наружной и внутренней штукатурки, замене утраченных элементов декора, глазурованной плитки и др. важное значение имеет идеальное сочетание старого и нового материала, чтобы не возник эффект «отторжения».

Вестибюль школы

Конструктивной особенностью здания школы является наличие новых для того времени конструктивных решений междуэтажных перекрытий.

Был применен железобетон, проводником которого в России становится в числе немногих инженеров-строителей, конструкторов и архитекторов и автор проекта Кузнецов Александр Васильевич.

Железобетонные конструкции, которые применил Кузнецов интересны в первую очередь в смысле технологии производимых работ.

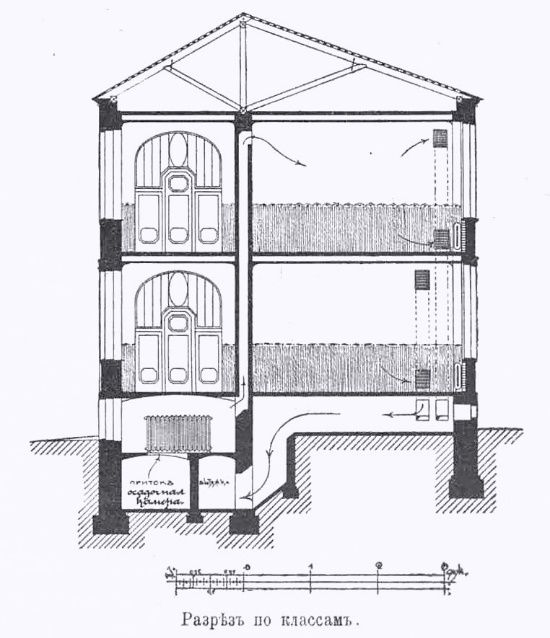

Вот что мы читаем в статье «Богородская женская гимназия», опубликованной Александром Васильевичем в журнале Императорского Санкт-Петербургского общества архитекторов «Зодчий» №52 за 1909 год

«…пришлось остановиться на железобетонном ребристом покрытии с железобетонными балками. Второй железобетонный потолок толщиной 4 см., подвешенный к железобетонным балкам, дает желательную ровную поверхность потолка и изолирует против звука».

Кузнецов сетует, что вначале решение было применить в качестве междуэтажных перекрытий в классах монолитное железобетонное перекрытие с гладкой поверхностью потолка 12-14 см толщиной, и в качестве звукоизоляции применить пробковое покрытие, но по экономическому соображению, по-простому из-за недостатка средств от этого варианта отказались.

К сожалению, архитектор не разъясняет в статье метод устройства перекрытия, способ сопряжения конструкций и схему армирования, метод бетонирования, поэтому трудно понять, почему по сути двойное ребристое монолитное железобетонное перекрытие оказывается дешевле однослойной монолитной плиты.

Трудность устройства принятого варианта перекрытия на мой взгляд заключается в сложности (трудоемкости) и точности устройства опалубки, укладки арматурной сетки, уплотнения бетонной смеси, способа «подвешивания» тонкостенной железобетонной плиты.

Задача - довольно трудная и в наши дни.

Работы по благоустройству

Вернемся к конструктивным особенностям здания школы.

Наряду с монолитными железобетонными конструкциями применен и сборный железобетон.

Если железобетон новаторское решение для того времени, то применение сборных конструкций из железобетона вообще уникальное явление, предваряющее появление унифицированных изделий заводского массового изготовления.

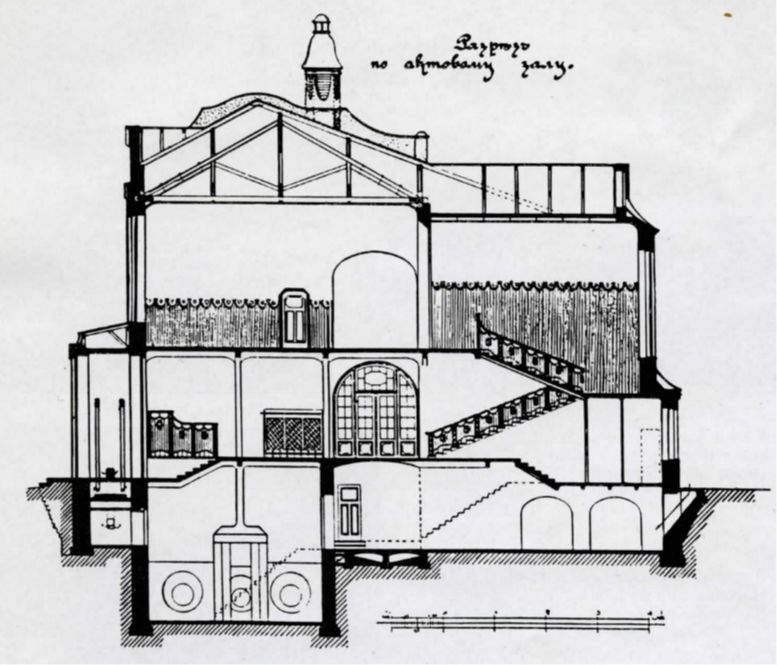

Вот что пишет Кузнецов: «Перекрытие вестибюля-гардероба ординарное из девяти плит, размерами 3,7 х 5,7 м., толщиной 14 см., лежащих на железобетонных балках, которые перекрещиваются на 4 железобетонных колоннах, сечением 23 х 23 см.».

К сожалению, в статье Кузнецов не раскрывает нам детали устройства перекрытия над вестибюлем. Остаются вопросы. Как именно изготавливались плиты перекрытия, каким способом монтировались?

Железобетонные балки и колонны тоже были сборными или отливались в проектном положении, оставалось тоже неизвестным.

Работы по реставрации очень часто сродни открытию чего-то неизвестного, это касается и материалов, и способов строительства.

Интересное решение, которое могло бы быть принято в виде стальной стропильной системы крыши и подвешенного к железным стропилам железобетонного легкого перекрытия рекреационного зала второго этажа, не состоялось по той же причине отсутствия кредитов, как сообщает об этом Кузнецов.

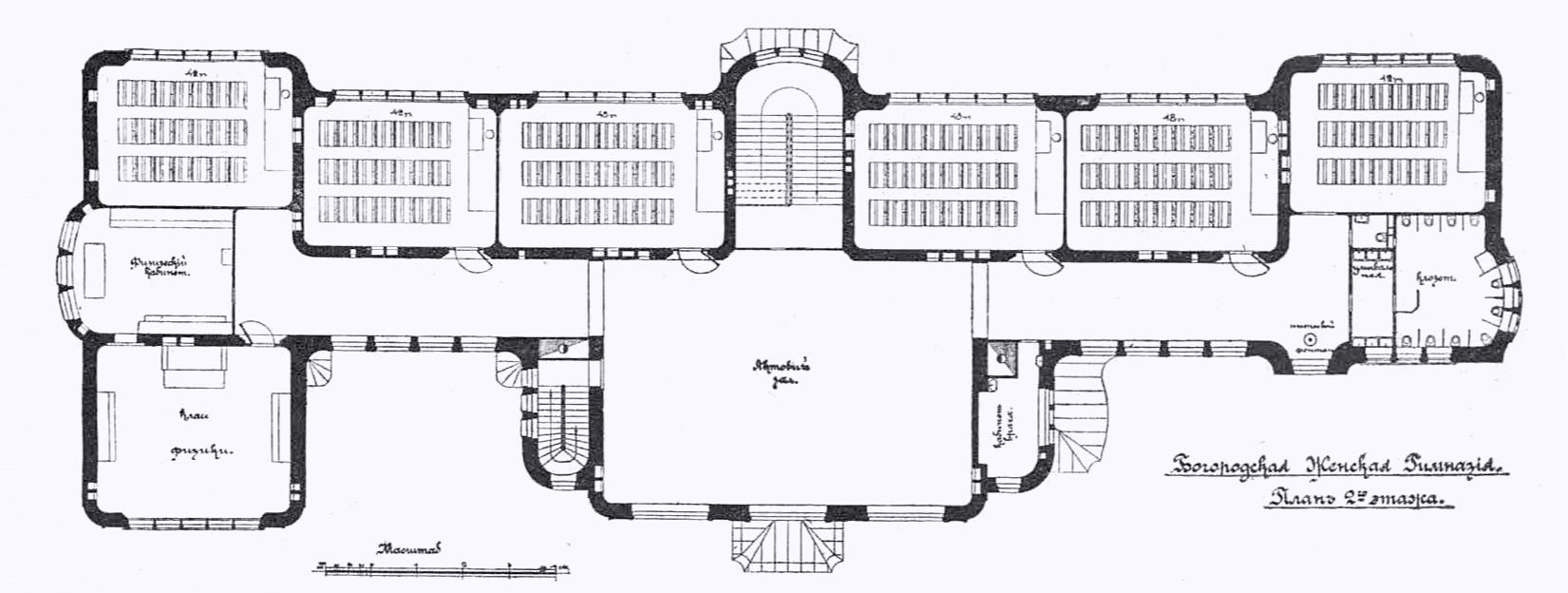

Таким образом, перекрытие зала принято в виде 4-х деревянных ферм пролетом 11,2м, установленных с шагом 3,4 м., поддерживающих крышу и потолок зала. Потолок зала выполнен также деревянным.

В ходе обследования этих конструкций были выявлены некоторые дефекты. В большей степени это касается деревянных ферм и потолка над рекреационным залом. Фермы фактически были сделаны вновь, как и потолок и стальные элементы крепления потолка к нижнему поясу ферм (затяжки, хомуты).

Трифон Кузьмич Шабашов, который работал учителем математики в школе №2 вспоминал, что уже в послевоенные годы (50-е годы ХХ века) крыша в школе протекала, а значит происходило замачивание деревянных конструкций крыши и чердачного перекрытия.

Хотел бы остановится еще на одном на мой взгляд новаторском конструктивном решении. Вот что пишет Александр Васильевич в своей уже упомянутой статье:

«…ширина окна взята равною длине рабочего места класса, т.е. исключительно занятого партами. (комментарий Маслова Д.Е. – фактически это расстояние вдоль всей наружной стены в классе). Колонками из двутаврового железа окна поделены на 3-5 частей, шириною от 0,5 – 0,6 саж (1,0-1,3м)

…После установки, железные колонки оштукатурены со стороны улицы цементом по сетке. Колонки стоят на подоконниках толщиной в 1,5 кирпича, изолированных пробкой».

На эти «колонки» опирается тавровая железобетонная балка перекрытия оконного проема (перемычка), на которую в свою очередь опираются балки ребристого железобетонного перекрытия класса. Фактически это решение можно встретить в устройстве «ленточного остекления» производственных зданий.

В ходе реставрационных работ, мы столкнулись с коррозией некоторых из этих «железных колонок» и приняли решение к их замене.

Как бы хотелось спросить архитектора и конструктора Александра Васильевича Кузнецова, почему он принял такое решение по перекрытию оконного проема, введением стоек (колонок)? Почему «положил» ребра монолитного железобетонного перекрытия на двутавровую балку-перемычку над оконным проемом, а не «развернул» перекрытие вдоль окна, чтобы облегчить балку и тем самым не вводить «колонки»? Уверен, что Александр Васильевич принял то, решение, которое посчитал правильным.

Разрез, иллюстрация из журнала «Зодчий» 1909 год

Интерес представляют и работы, связанные с восстановлением покрытия пола в рекреации, ремонта ступеней лестниц.

Все эти элементы, выполненные с применением натурального камня, ремонтировались с использованием мраморной крошки по специальной технологии с последующей шлифовкой покрытия.

Если говорить о тех сложностях, которые возникли при проведении реставрационных работ, то я бы выделил одну, главную.

Сложность состояла в том, чтобы добиться возможности дальнейшей эксплуатации здания по его прямому назначению, в качестве школы, как можно дольше с сохранением первоначального вида.

Мне кажется, что мы с этой задачей справились, сохранив при этом первозданный замысел Александра Васильевича Кузнецова.

«…индивидуальность… гимназии… выражена мягкостью и нежностью архитектурных форм и поверхностей, живописностью плана, поэтичностью группировки масс и легкими воздушными лепными украшениями.

Подобными средствами хотелось передать и женственность, и детскую наивность».

Этими словами подытожил свою статью в журнале «Зодчий» о строительстве Богородской женской гимназии Александр Васильевич Кузнецов.

План подвального этажа, иллюстрация из журнала «Зодчий» 1909 года

План первого этажа, иллюстрация из журнала «Зодчий» 1909 года

План второго этажа, иллюстрация из журнала «Зодчий» 1909 года

Школа №2 им. В.Г. Короленко. Современный вид. Фото Маслова Д.Е.

Открытие школы №2 после реставрации. Слева Маслов Е.Н. 1997 год

2025 год.

Поделитесь с друзьями