Судьба Павла Бурыличева,

знатного, но уже забытого уроженца Ногинска

Вячеслав Рыженков

Павла Григорьевича Бурыличева (по семейному - дядю Павла) я в живых не застал. Он ушёл из жизни за несколько лет до моего рождения, на год с небольшим опередив на этом последнем пути самого товарища Сталина, которого в лучшие годы своей жизни не раз видел лично, правда чуть-чуть издалека. Но имя Павла Бурыличева, почитаемого младшего брата моей родной бабушки (Прасковьи Григорьевны) было мне известно с самого раннего детства.

В нашем доме, в главной - большой комнате, в простенке справа от окна, висел в рамочке по всей видимости плакат к выборам, размером в разворот школьной тетради. На нём – типографскими красками – небольшой портрет, под портретом, в тёмно-красном цвете, фамилия и имя-отчество, ниже что-то напечатано обычными чёрными буквами. И я знал, как мне казалось – всегда, что это какой-то «наш дядя» по фамилии Бурыличев. Кто-то, вероятно мой дедушка Ваня, очень постарался, чтобы я это хорошо запомнил.

Кроме того, каждый год к нам в дом с ночёвкой приезжала вдова Павла Григорьевича – Евгения Александровна. Её обычно сопровождала дочь Эля, уже взрослая (с 1 февр. 1932 г.р.). Когда-то ей дали имя Эльза, так было принято у тогдашних советских начальников. Например, другой племянник моей бабушки, погибший в 1946 году, звался Рудик, то есть – Рудольф. Имя ему во время Отечественной войны не сменили по малолетству, он так и остался Рудольфом, а Эля, получив паспорт, стала уже Людмилой.

Так как Павел Григорьевич был похоронен у нас в Ногинске, Евгения Александровна приезжала прежде всего затем, чтобы побывать на кладбище. Но днём приезда она почему-то чаще всего выбирала пасху. Не любил я эти приезды. Почтить память усопших мы обычно отправлялись всей семьёй в трамваях, переполненных до предела. На них, казалось, в сторону кладбища ехал весь Ногинск. Стоит ли объяснять, насколько неприятны были мне эти немыслимые давки-поездки.

Но запомнились они навсегда. Как и разговоры, которые накануне за столом вели взрослые по случаю приезда родственниц. Там обычно спорили, что-то громко доказывали друг другу, называли какие-то фамилии, вроде бы даже каких-то своих хороших и не очень хороших знакомых. Мне тогда запомнилась только часто мелькавшая фамилия «Маленков». Просто - слегка не так, но всё-таки похоже, звался один мальчишка с соседней улицы.

Тётя Женя, которую я так называл вслед за своей мамой, тоже как-то спросила меня, знаю ли я, кто изображен вон там, на стене в рамочке. И я, в свои четыре или пять лет уверенно отрапортовал: «Бурыличев», к общему удовольствию взрослых. Но понял я, что и как, конечно значительно позже, когда мы сами однажды приехали в Москву к самой тёте Жене. Мне к тому времени исполнилось девять лет, и я уже во многом мог разобраться.

О Павле Григорьевиче я далее слышал от родни понемногу, но регулярно. Его любили вспоминать те, кто знал его при жизни: то есть сёстры, племянники, его семейные и просто какие-то дальние родственники. Но всего этого, как оказалось, было на удивление мало. В моей голове сложилась только самая общая картина, которую сейчас приходится дополнять из разного рода источников.

Павел Григорьевич родился в 1904 году в городе Богородске. Его отец, Григорий Фёдорович, работал мясником на городской бойне, мать, Арина Гавриловна, ткачихой на камвольно-шерстяной фабрике Елагина. Родители Павла не так давно переселились из Козельского уезда Калужской губернии. Были они уже не первой молодости, но зато успели мало-мальски обосноваться на новом месте жительства. У них к рождению Павла уже имелся домик на Второй Вокзальной улице и некоторый трудовой достаток. Павел был третьим ребёнком в семье, и старшим из сыновей, две сестры (Прасковья и Анастасия) были старше его, а третья сестра (Елена) – самая младшая, родилась только в 1907 году. Брат Николай был моложе Павла на два года. Смолоду этот брат не отличался здоровьем, и прожил всего лишь 24 года.

Кроме родителей слева направо: Павел, Евгения, Николай Ивачкин, брат Николай, сестра Анастасия Ивачкина. 1928 год

В 1912 году, когда Павлу исполнилось 8 лет, родители отдали его в школу для детей рабочих Глуховки. Ведь обучившись грамоте, он со временем, как думалось, мог стать мастером или конторщиком, поскольку парень был смышленый, и здоровьем, в отличие от брата Коли, не обижен. Успешно проучившись три года, Павел окончил школу среди первых учеников. Учителя советовали отдать его в городское училище, но родители только вздыхали. Долго пробовали подыскать сыну работу где-нибудь в лавке или какой-нибудь конторе, но раз за разом случалась неудача. Оставалась только работа на какой-нибудь из богородских фабрик.

К началу 1917 года, изменившего всю страну, старшая сестра Павла – Прасковья, уже несколько лет работала на той же фабрике, что и их мать, Николай уже год, как был подручным у отца. Другая сестра – Анастасия – пошла работать на Глуховскую мануфактуру Арсения Морозова. Совсем уже собрался туда же, причём надолго, определяться и Павел. Но советская власть, принёсшая спервоначалу голод и холод, всё-таки дала неграмотным возможность учиться, не только какие-то год-два, но и всерьёз.

В 1918 году открылись уже советские школы, и Павел кинулся навёрстывать своё отставание от более грамотных сверстников. А по вечерам, и бывало, даже ночью, он ходил по шпалам в сторону товарной станции Захарово - разгружать вагоны. Об этом, в упрёк нам и назидание, любила вспоминать потом бабушка Елена Григорьевна, больше других почитавшая память своего, некогда знаменитого брата.

Молодой напор горячей бурыличевской крови, сравнительно благополучное детство, сохранившее силы, горький пример отца, так и не обучившегося грамоте до самой революции, помогли не отступить в достижении желаемого. К 18 годам Павел Бурыличев окончил школу 1 ступени (то есть – семилетку) и в том же году стал студентом сельскохозяйственного техникума в посёлке Щапово.

Посёлок Щапово находится в окрестностях Подольска, довольно далеко от Богородска, и не связан с ним даже прямой дорогой (как Сергиев Посад или Бронницы). Сельскохозяйственная школа в Щапово была основана еще до революции в 1903 году. При советской власти она перешла в ведение Академии имени Тимирязева, совместно с открытым там же филиалом, то есть с опытными полями и прочей экспериментальной базой.

Щаповская школа была преобразована в училище, а затем в техникум. Впечатление от деятельности научных работников филиала, с которыми невольно соприкасались учащиеся техникума – это было уже что-то совсем новое, совершенно незнакомое для мальчишки, выросшего на рабочей окраине Богородска. Перед Павлом как будто стали приоткрываться новые горизонты. А каким образом вчерашний школьник нашёл дорогу в этот авторитетный техникум, как не побоялся забраться так далеко от дома, мне теперь неизвестно. Подсказал ли кто Павлу, или приглашение в Щапово было официальным, в духе советского времени, остается только строить догадки.

Обучение в Щаповском техникуме продолжалось четыре года. В 1926 году Павел Бурыличев получил специальность учителя школ колхозной молодёжи и направление в Кудиново. Таким образом, молодой учитель удачно перебрался гораздо ближе к своим близким и родному городу, поселившись на полпути между Богородском и Москвой, которые к тому же связывала и железная дорога, проходившая как раз через Кудиново.

В Кудиновской школе вместе с Павлом Григорьевичем работала молодая учительница Евгения Сорокина. Конечно, её пока называли в школе просто Женечкой, так как лет ей отроду было только 17. Её родители жили в селе Саввино, что сейчас располагается в черте города Железнодорожный. Они переселились сюда из Тверской-Ямской слободы в Москве, когда отец Евгении – Александр Иванович, лет за пять до революции, поступил на службу к владельцам поместья Федурново. Место показалось ему выгодным и даже лестным. Как рассказывала мне мать, вместе с Александром Ивановичем Сорокиным там работал даже один из потомков прежних владельцев этой старинной деревни-усадьбы – Анатолий Барятинский.

От Саввино до Федурнова было всего три километра. Только Федурново располагалось севернее, по другую сторону от железной дороги Москва-Владимир, вблизи станции Чёрное. В общем-то, оно сохранилось пока и до наших дней, как деревня, еще не поглощенная окрестными городами.

Евгения окончила школу в Саввино и училище в Купавне за неполных семь лет, в Кудиновской школе она работала уже с начала 1926 года. Впрочем, в то время таким быстрым взрослением мало кого можно было удивить. Бойкая Женечка приглянулась Павлу, а через год он приехал в Богородск к родителям вместе с молодой женой.

Родительский домик уже опустел, все три сестры успели выпорхнуть из родного гнезда. Впрочем, все они по-прежнему оставались в Богородске. Брат Николай продолжал жить при родителях, но выглядел он очень плохо. А в 1930 году Павел Григорьевич должен был приехать в Богородск, уже ставший Ногинском, по весьма печальному поводу – на похороны брата. Его сопровождали жена Евгения и тёща - Евгения Ивановна. Впрочем, к тому времени в жизни Павла Бурыличева уже произошло немало событий.

Похороны брата: Павел, Евгения, родители Павла и его тёща Евгения Ивановна. 1931 год

1927 год стал важной вехой не только в семейном положении Павла и Евгении. В этом же году Павел Бурыличев принял решение вступить, наконец, в комсомол. И как он прежде в полную силу налегал на учёбу и собственное образование, так и теперь, с не меньшим рвением, он включился в комсомольские проблемы школы и села. Такова уж была неуёмная натура Павла Григорьевича, унаследованная им от отца, а может быть даже и от деда Фёдора, лихо сражавшегося с турками во время Крымской войны. Так, по крайней мере, рассказывают семейные предания.

Лишь только Павел Григорьевич занялся комсомольской работой, не прошло и месяца, как он был избран комсоргом и членом бюро комсомольской организации села Кудинова. Работы и забот прибавилось, уроки в школе, которые он вёл, никто не отменял, и домой он теперь возвращался только к ночи. Но супруга Евгения относилась к таким переменам с полным пониманием, втайне она даже радовалась успехам мужа. Ведь их замечала не только жена. Через год вышло судьбоносное решение секретариата Московского Комитета партии: учителя и члена Кудиновского бюро комсомола Бурыличева П.Г. рекомендовать к назначению на должность областного инспектора по сельскохозяйственному образованию.

Это была уже совсем другая работа, инспектору не приходилось сидеть на месте. Нужно было порой забираться в такие уголки области, куда можно было доехать только с какой-нибудь попутной телегой или санями. Кроме того, это только так значилось в документах: инспектор по Московской области. Время было такое, что в срочном порядке начальство и партийное руководство могло отправить работника со срочным заданием и значительно дальше. С чрезвычайными проверками Павлу Бурыличеву случалось выезжать и в Смоленскую область, и даже в Псковскую, проверять, как обстоят дела в тамошних хозяйствах и учебных заведениях.

Немыслимо представить, что при такой обязанности можно было находить время и для пополнения собственных знаний. Но как раз в 1927 году при педагогическом факультете Второго Московского университета открылось Бюро заочного образования. Поступить туда на обучение было просто, а точнее, вообще не требовалось – зачисляли всех без экзаменов. Правда, удержаться было гораздо труднее, за выполнение заданий спрашивали строго. Но Павел Григорьевич понимал, что другого варианта ему просто не дано. Как ему удавалось совмещать свои инспекторские поездки и заочную учёбу, представить трудно. Но видимо и тут выручали упорный характер, отчаянная трудоспособность и завидная память. При любой возможности он заодно посещал и вечерние занятия в университете, поскольку ему всё чаще приходилось бывать в Москве.

Три курса заочного университета остались позади, когда пришла тревожная новость – Второй МГУ расформировывается на три различных института. Но всё-таки один из этих институтов будет педагогическим. И в 1930-м году областной инспектор Бурыличев подал заявление об увольнении. Затем, успешно сдав экзамены, бывший заочник стал студентом на дневном факультете Высшего педагогического института, и сразу – четвёртого курса! В конце августа в семье Бурыличевых был маленький праздник, в Кудиново даже приехали сестры Елена и Анастасия – их Павел поступил в институт! Евгения Александровна не находила места от радости: муж её теперь просто студент, будет несколько лет скудной, но спокойной жизни. А уж потом… ! Дальше видимо стоит ждать от жизни только хорошего.

И эти ожидания, кажется, оправдывались. В начале 1931 года студента четвёртого курса и кандидата в члены партии Бурыличева П.Г. приняли в ВКП (б). А через два месяца еще более важный итог: учитывая общий высокий уровень подготовлённости Павла Григорьевича, на совещании кафедр при директорате было принято решение - допустить студента Бурыличева к сдаче выпускных государственных экзаменов уже в этом году. Таким образом, летом 1931 года он досрочно получил диплом о высшем педагогическом образовании.

Павел Григорьевич был оставлен на работу в том же институте, его приняли на должность ассистента кафедры «Методики товарных исследований». Но это было ещё не всё! Одновременно он стал научным работником 1 разряда в Высшем институте прикладной экономики. Молодой научный сотрудник не собирался «почивать на лаврах», одна за другой до конца года им были написаны четыре работы по программным методическим вопросам. Итак – институт, Москва, почётный долгий путь научного работника.

Но не такое было время. Страна бурлила, всюду возводились предприятия - вехи первых пятилетних планов. Открывались новые институты, и их сотрясали периодические реформирования и проверки. Мало того, вверх дном была перевёрнута и деревня: с 1930 года повсеместно формировались колхозы, председатели-новички пытались лихорадочно овладеть ситуацией, побыстрее поставить свои хозяйства на ноги. А пока падали урожаи, недостаток продовольствия в стране грозил голодом.

Власть принимала все доступные ей меры, в том числе пыталась укреплять и кадры на местах. Всех, кто только имел какое-нибудь отношение к вопросам работы на селе, направляли в деревни и колхозы. Не была в этом смысле исключением ни Московская область, ни Ногинский район.

В ходе изменения границ областей деревня Боровково, относившаяся прежде к Ивановской области перешла с 1930 года в состав Ногинского района. В планы же развития района входило, в том числе, и открытие в Боровкове местной школы, которой заранее присвоили номер 53. И директором этой, еще не построенной и не организованной школы был внезапно назначен Павел Григорьевич Бурыличев. Дело ответственное, сроки жёсткие. Впрочем, вновь назначенный директор не привык вздыхать по былому и сидеть сложа руки. Добиваться содействия от местного и районного начальства ему тоже было не впервой. Таким образом, к началу учебного 1932 года школа заработала.

Дел в Боровкове было столько, что некогда было и оглянуться. Надо было налаживать работу школы, преподавать заодно в ней и естествознание. Кроме школьных проблем добавились и колхозные. Коммунисты деревни при больших сложностях уверенно обращались к Павлу Григорьевичу, особенно, если требовалось «утрясти» какие-то вопросы в райцентре. Так и проходили дни и недели, между Боровковом и Ногинском, между школой и районо, между колхозом и Ногинским райкомом партии. Домой, в Кудиново, выбраться почти не получалось, хоть и рвалась душа к семье: как раз в феврале 1932 года у Павла и Евгении родилась дочка Эля. Нелегко доставалось Евгении Александровне, у дочки не всё было ладно со здоровьем. Но сверх меры занятому отцу приходилось только надеяться, что скоро хоть немного полегчает, что-нибудь – да переменится.

Павел Григорьевич, Евгения Александровна. 1932 год

И действительно, жизнь и судьба у директора Бурыличева вновь пошли на подъём, в 1933 году он стал секретарём парторганизации районного отдела народного образования, а в конце 1934 года сдал дела по руководству школы № 53 учителю истории М.И. Баскакову. Сам же он, по решению райкома, возглавил Ногинский отдел народного образования. Заведующим Ногинского районо товарищ Бурыличев проработал пять лет. Одновременно, в 1936 – 37 годах он принял на себя руководство Ногинской школой №2 имени Короленко. Школа эта располагалась прямо в центре «старого города» и считалась самой главной среди Ногинских школ.

Вокзал в Ногинске, отъезд Евгении Александровны в Кудиново. 1936 год

Казалось, Павел Григорьевич вернулся, наконец, домой. Можно было надолго обосноваться в доме у родителей, общаться по-родственному с сёстрами и их семьями, и до Кудинова на электричке было почти рукой подать. Впрочем, чаще сейчас в Ногинск на электричке приезжала Евгения Александровна, а в 1936 году в семье Бурыличевых родился сын Володя. В свидетельстве о его рождения было указано Глухово, по месту расположения Глуховской больницы и роддома, но сам этот пригород в состав Ногинска юридически еще не был включён.

Выпуск Ногинской школы №2 в 1936 году. Директор Бурыличев П.Г.

К весне 1939 года Павла Григорьевича Бурыличева перевели в Ногинский райком ВКП (б), он стал в нём заведующим отделом агитации и пропаганды. А с 20 июля решением оргбюро Московского обкома ВКП (б) его назначили первым секретарём райкома, то есть, фактическим главой района. Но очередная высокая должность мало пока изменила характер разъездной жизни семьи Павла Григорьевича. Хватало других проблем, да и к тому же ногинским районом П. Г. Бурыличев руководил только полтора года, которые промелькнули быстро. Еще 30 декабря 1940 года он, как ни в чём не бывало, участвовал в большом семейном торжестве – свадьбе племянника Аркадия, будущего военного лётчика. В приветливом доме сестры Прасковьи и ее мужа Ивана Фёдоровича собралось немало гостей, которым дела не было до того, что среди них находится и первый секретарь райкома. Павел Григорьевич не любил козырять без дела своими чинами.

Но 31 декабря товарища Бурыличева уже ждал новогодний подарок: в кратчайшие сроки сдать дела по Ногинскому району и принять к руководству район Раменский. В отличие от ногинского района, с уже устоявшимся хозяйством, Раменский район как раз в то время переживал своё бурное развитие. И успех этого процесса был теперь полностью в руках Павла Григорьевича. Работа предстояла серьёзная, значит обосновываться на новом месте, судя по всему, требовалось надолго. Так Павел Григорьевич переселился в город Раменское вместе со всей своей семьёй, забрав ее, наконец, из Кудинова. Сыну его, Владимиру, через год уже предстояло пойти в первый класс…

Новый 1941 год и свадьба племянника Аркадия Гришина. Справа, среди гостей Павел и Евгения Бурыличевы

Но внезапно про планы мирного развития пришлось забыть. В июне 41-го началась Великая Отечественная война. Нужно было немедленно начинать перевод предприятий района, как тогда говорили, с мирных рельс на военные. И почти сразу, по мере быстрого приближения фронта к Московской области, приступить, в том числе, и к сооружению в Раменском оборонительных укреплений, бомбоубежищ; проводить мобилизацию народного ополчения.

Условия военного времени требовали полной централизации управления, в стране всё решалось теперь в Государственном Комитете Обороны, а на местах эту функцию приняли на себя обкомы и райкомы. Первый секретарь Раменского райкома Бурыличев держал под своим личным контролем и уборку урожая, и все стройки, и временное размещение в Раменском следующих на фронт частей, и первоочередное обеспечение топливом школ и больниц. Его персональная ответственность за всё происходящее была несопоставима с тем, что подразумевалось под этим в довоенные годы.

Немалое значение имели и инициативы местных руководителей. Так в Раменском было принято решение и получено одобрение наркомата обороны на сооружение в ЦАГИ (вблизи от аэродрома Быково) из подручных материалов боевого бронепоезда, чтобы использовать его в обороне южных подступов к Москве. К строительству бронепоезда райком подключил и работников других предприятий Раменского района. В связи с улучшением обстановки под Москвой в зиму 1941 года, построенный бронепоезд в апреле 1942 г. был отправлен в 4 армию Волховской группы войск Ленинградского фронта. В дальнейшем ему было присвоено наименование «Москвич», и этот бронепоезд воевал там до прорыва Ленинградской блокады. В 1944 году бронепоезд «Москвич» был передан 3-му Белорусскому фронту.

Из того же блокированного Ленинграда в 1942 году через Ладожское озеро был перебазирован завод «Пирометр». Его разместили на площадях Раменского приборостроительного завода. Перебазирование «Пирометра» включало и эвакуацию рабочих с их семьями. Один за другим прибыли три эшелона. По особому распоряжению П.Г. Бурыличева прямо на станции каждому прибывшему выдавали бутерброд и чашку какао, что вовсе не было лишним. С этих эшелонов в пути было снято несколько умерших от истощения еще в дороге.

Все три эшелона Павел Григорьевич встречал сам, лично.

За время войны, на территории Раменского района было сформировано пять дивизий. Забота об их расквартировке и обеспечении тоже ложилась на хозяйство района, а, следовательно, добавляла трудностей и его руководителю. Впрочем, во время войны не было неактуальных задач и работ.

И всё-таки наиболее важной заботой Раменского райкома оставалось сельское хозяйство, район был среди главных поставщиков продовольствия для Москвы и промышленных объектов области. Именно за успешное развитие сельского хозяйства и выполнение поставок сельхозпродуктов первый секретарь Раменского райкома партии Бурыличев 5 февраля 1944 года был награждён Орденом Ленина. (Год спустя, 7 февраля 1945, последовало награждение орденом Отечественной войны 1 степени, и опять – за успешное выполнение государственного плана хлебозаготовок, «учитывая, что в условиях военного времени работа по хлебозаготовкам имеет особо важное значение для достижения победы над врагом»).

Война еще шла в полную силу. Но в 1944 году уже стало окончательно ясно, на чьей стороне будет победа. И вот, в начале декабря Бурыличева вдруг вызвали в ЦК и сообщили неожиданную новость. Еще в сентябре 1944 года Государственный Комитет Обороны принял решение о строительстве газопровода «Саратов – Москва». Назрела необходимость перевода на отопление газом предприятий и котельных столицы. А теперь, 1 декабря 1944 г., сам товарищ Сталин дал команду – приступать.

За зиму запланировано разведать и проложить точный маршрут газопровода. И уже с марта 1945-го начать подготовку траншей под укладываемые трубы. Из семи строительных участков от всей протяженности газопровода, два приходятся на Московскую область, в том числе - на Раменский район, и они включают пятую часть маршрута. Оба эти участка П.Г.Бурыличев должен взять на себя. Не в качестве начальника строительства, это дело инженеров и других технических специалистов, которые всё уложат и состыкуют. А вот сама трасса должна готовиться силами территорий, через которые ей предстоит пройти.

Сразу стало понятно, насколько важным считается это задание, хоть и нацелено оно уже на мирное время. Тут не могло быть никаких ошибок или недоделок, или ссылок на отсутствие опыта. Хотя подобный газопровод был пока только вторым по счёту во всём мире. Первый был построен в США, и совсем в других природных условиях.

Дел по району никто не отменял, но теперь у Павла Григорьевича на первом месте была трасса. Круглыми сутками, не зная ни сна, ни отдыха, колесил он вдоль неё, останавливаясь на ночлег, где придётся, питаясь на ходу, зачастую сухарями и водой из колодца. В каждом райкоме партии, в каждом райисполкоме, в каждом сельсовете у него быстро появились надёжные люди, всё знавшие, за всё болевшие, обладавшие точной информацией.

Однако главным их делом была мобилизация жителей на подготовку и рытьё многокилометровых рвов и траншей. Мужчины и женщины, те, которые три года строили оборонительные сооружения, теперь выходили на строительство ложа газопровода с мотыгами, кирками, лопатами и носилками. Только болота и топкие поймы рек проходили специальные бригады водолазов.

Через три месяца в Подмосковье уже клали трубы. Первый секретарь райкома теперь уже реже появлялся у строящегося газопровода, но внимания к нему не ослаблял. Беседуя со специалистами, Павел Григорьевич научился разбираться в тонкостях дела, знал, например, в каких случаях нужна катодная защита, а в каких – дюкеры. Он помнил, какое сложное дело было ему поручено. К сентябрю 1945 года трубы дошли до Москвы. Конечно, впереди еще были продувки, заполнение природным газом, пуск в работу компрессорных станций, но сама стройка, как таковая в целом, по крайней мере, для П.Г. Бурыличева, была завершена.

Как раз в это время, в сентябре 1945-го, случилась большая неприятность, которая могла обернуться бедой. В Москве на базах катастрофически быстро кончалась картошка, основной продукт питания. Видимо завершение войны сыграло дурную шутку, люди осознали накопившуюся усталость, начали расслабляться. А Раменский район был среди главных поставщиков картофеля, и его уже скопилось в хранилищах предостаточно. Загвоздка была в доставке, железная дорога осталась почти без вагонов.

Павел Бурыличев приказал отменить большую половину пассажирских рейсов, снимать скамейки в электричках и использовать их, как грузовые вагоны, грузить картошкой – и на Москву. Железнодорожное начальство в Раменском встало на дыбы, боясь для себя необратимых последствий. Тогда Павел Григорьевич написал от своего имени письменное распоряжение, и даже скрепил его визой районного прокурора Гаврилова. Тот был отчаянным человеком и всегда стоял за справедливость. Ремонтники заработали, но Бурыличев не ушёл из депо, пока первый «пассажирско-грузовой состав» не был отправлен на погрузку.

Железная дорога не смолчала, о самовольстве Бурыличева П.Г. быстро узнали в Совнаркоме и МК ВКП (б). Но расценили его, как находчивый и смелый поступок. К тому же совсем недавно поступила информация, что на участках Саратовского газопровода, которые курировал Павел Григорьевич, работы по трассе были выполнены почти на месяц раньше срока. К перспективному руководителю стало проявлять интерес высшее руководство страны. Павел Григорьевич тут же был назначен председателем бюджетной комиссии, а это уже была должность областного уровня.

И дальше всё пошло, как по нотам. В феврале 1946 года П.Г. Бурыличев стал депутатом Верховного Совета РСФСР. Через месяц, 11 марта, он был выдвинут на должность заместителя председателя Мособлсовета.

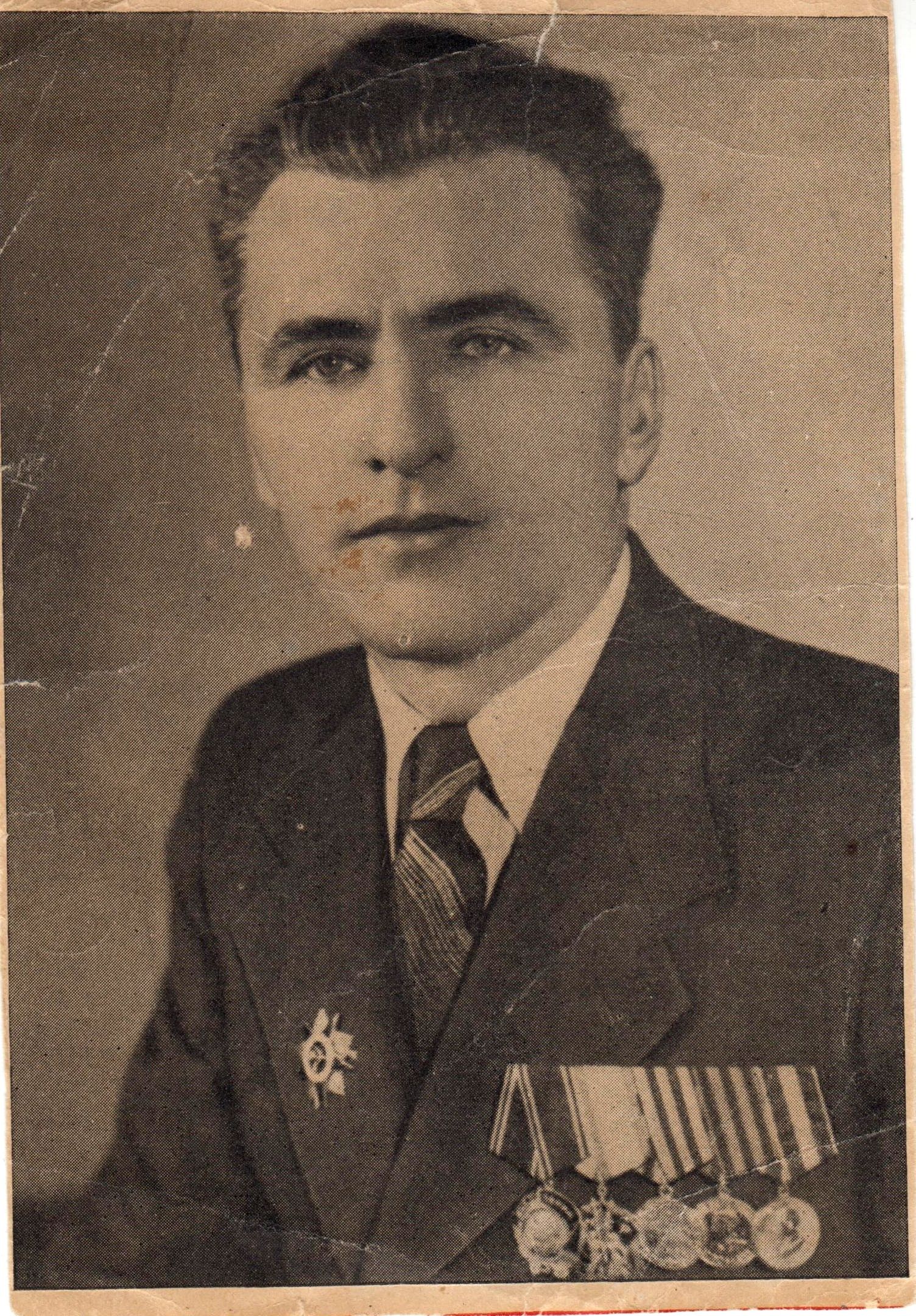

Депутат Верховного Совета П. Бурыличев. 1946 год

Кстати, всё это время, уже без него, наладка систем газопровода продолжала идти. Зимой 1945-46 года её задержали перекрывающие трубы ледяные пробки, инженеры не сразу нашли против них эффективное средство. Но летом, 11 июля 1946 года, саратовский газ пришёл в Москву. Состоялось большое тожество. Строителей самого длинного в мире газопровода торжественно наградили орденами, вплоть до Ордена Ленина, и конечно медалями. Не был забыт и Бурыличев, ему вручили Почётную грамоту от наркомата топливной промышленности «за высокие показатели в социалистическом соревновании на строительстве газопровода Саратов-Москва».

В октябре 1946 г. П.Г. Бурыличева избрали кандидатом в члены бюро МК ВКП(б), а 8 апреля 1947 года он стал уже председателем Мособлисполкома. К наградам, полученным ранее, добавился в 1946 году «Знак почёта» - за работу заместителем председателя Мособлсовета и «Трудового Красного Знамени» - в ноябре 1947г., в составе группы руководящих работников за успешную работу по осуществлению Генерального плана реконструкции Москвы. Одновременно ему было доверена весьма значимая миссия – вести партийно-правительственное торжественное заседание, посвящённое 30-летию Октябрьской революции, проходившее в Колонном зале Дома Союзов.

К лету 1946 года семья Павла Григорьевича переехала в Москву. Они получили квартиру в доме №11 на улице Горького. Через год Евгения Александровна уже выезжала с детьми на государственную дачу в Барвихе. Побывали там в гостях и сестры Павла Григорьевича, в том числе моя бабушка, и вернулись они оттуда слегка онемевшие. Их окончательно добило полуденное чаепитие, на которое были приглашены обитатели соседних дач. Об этом они уже рассказывали сбивчивой скороговоркой. Смелее других оказалась Елена Григорьевна, она даже изобразила, как смешно топорщил усы, прихлёбывая чай из блюдечка, маршал Будённый.

Да что Будённый! Рассказывала позже Евгения Александровна (а до меня это дошло со слов матери), что к Бурыличевым на московскую квартиру заходил раз или два сам Жданов. Заходил один, машину и сопровождающих видимо оставлял внизу. О чём у них были разговоры с Павлом Григорьевичем, серьёзные или просто так, никому, понятно, не известно. Но однажды зашёл разговор далеко за полночь, и гость даже заночевал до утра.

Наступивший следом 1948 год стал периодом наивысшего взлёта судьбы Павла Григорьевича Бурыличева. Об этом сейчас свидетельствуют даже газеты того времени. Вот «Красная звезда» от 24 февраля 1948 года, Торжественное заседание в честь 80-летия Советской Армии. На первой странице большая фотография президиума во главе со Сталиным. Среди 25 членов президиума можно разглядеть и Павла Григорьевича. Но это необязательно. Прямо под снимком – фамилии всех кто на нём – слева направо. И среди них П.Г.Бурыличев.

Газета «Вечерняя Москва», фото президиума. 1948 год

Или вот «Вечерняя Москва» от 22 января 1948 года, траурное заседание на 24 годовщину смерти Ленина. И опять во главе президиума – Сталин. И опять среди членов президиума, среди Молотова, Кагановича, Берии, Косыгина, Булганина, того же Будённого – всё так же П.Г.Бурыличев. Есть и другие торжества того времени на высшем уровне, где ему тоже довелось принимать участие, но, наверное, и названных достаточно. В 1949 году их, правда, стало уже поменьше.

Но далее пришёл роковой 1950 год.

Еще 19 декабря 1949 года Первого секретаря МК ВКП (б) Г.М.Попова сменил на его высоком посту Н.С Хрущев. А январь 1950-го сразу начался с кадровых чисток. И в итоге…

27 апреля состоялось заседание бюро Московского обкома ВКП(б), в протоколе которого, подписанном лично Хрущевым, было сказано: «Освободить тов. Бурыличева П.Г. от обязанностей председателя исполкома Московского областного Совета депутатов трудящихся». А перед этим, 26 января, то же бюро предварительно вывело товарища Бурыличева из своего состава, и рекомендовало Мособлсовету «рассмотреть вопрос» об освобождении Бурыличева П.Г. от должности своего председателя. Что и было выполнено сессией Мособлсовета 16 марта.

После Майских праздников Павел Григорьевич приехал в Ногинск, к сестре Анастасии Григорьевне и зятю Николаю Ивановичу. Ему не без оснований представлялось, что дело не ограничится принудительной отставкой, что впереди арест и следствие по какому-нибудь «заговору вредителей» или даже похуже. Николай Иванович, директор Караваевской фабрики, не так давно побывал в сходной ситуации, чудом избежал приговора и тюрьмы, но сейчас он, как ни пытался, не смог сказать ничего утешительного. Разговоры иссякли, Павел Григорьевич остался один в кабинете хозяина, отошедшего узнать, как дела с обедом. А в ящике стола Николая Ивановича лежал его именной пистолет, оставшийся со времени войны.

Что было бы дальше - неизвестно, но приоткрылась дверь, и в кабинет вошла Инночка. Внучке Настасьи и Николая было всего четыре года, она, конечно, ничего не поняла. Но хорошо запомнила, что дядя Павел держал в руках пистолет. Он повернул голову, посмотрел на свою внучатую племянницу и убрал его назад в стол. А потом быстро вышел.

Через месяц тучи над головой Павла Григорьевича понемногу начали рассеиваться. Он определился с работой, став начальником Хозяйственно-эксплуатационного управления ВСХВ (будущей ВДНХ). Кто-то считал, что ему грех жаловаться: работа руководящая, да ещё и в Москве, там же есть квартира, и даже казённая машина полагается. Короче, уцелело почти всё, разве что кроме дачи в Барвихе.

Что думал сам Павел Григорьевич – неизвестно, он никого не посвящал в свои мысли. Впрочем, Евгении Александровне казалось, что всё еще может вернуться, пусть не по исполкомовской или партийной, а уже по хозяйственной линии. Но её ждал теперь уже настоящий удар от слишком непостоянной судьбы.

21 июля 1951 года служебный автомобиль Бурыличева возвращался в Москву по Горьковскому шоссе. Куда он ездил на нём, мне неизвестно, может быть даже и в Ногинск. Но лишь только его пассажиры миновали поворот на Монино, встречный грузовик вылетел им навстречу. Покорёженную машину отбросило вправо, на обочину. Она не загорелась, но и водитель, и Павел Григорьевич были убиты на месте. Жизнь товарища Бурыличева, протекавшая столь бурно, трагически завершилась.

Был это несчастный случай, или что-то похуже, теперь неизвестно. Однако близкие Павла Григорьевича всегда были уверены: авария специально подстроена врагами их отца и мужа. Шли от них разговоры, что кандидатура Павла Бурыличева снова рассматривалась, как перспективная, но уже в качестве отраслевого руководителя и специалиста. И что как будто был уже указ о назначении его председателем правительства РСФСР, и его даже уже подписал Сталин. Оставалось только дождаться понедельника (авария произошла в субботу).

Правда, по Ногинску досужие кумушки говорили совсем иное. Смерть Павла Григорьевича произошла в день Казанской Божьей матери, и была от неё наказанием. Богородица наказала безбожника за то, что он не поддержал просьбу верующих о восстановлении церковной службы в Богоявленском соборе города Ногинска. Впрочем, примерно то же, но только по поводу тамошнего Успенского собора, говорили и в Коломне, и в компанию к Бурыличеву причисляли также Жолнина, второго секретаря МК, снятого с работы в феврале того же 1950 года.

Я же считаю, что дело обстояло проще. Вряд ли снятый с должности Павел Григорьевич представлял собой какую-то помеху любому из больших политиков. Он просто оказался лишним. Достаточно взглянуть на тогдашнюю ситуацию и предшествующие ей события.

В 1930-е годы у Сталина больше не осталось политических соперников, но постепенно уже назревал вопрос о его преемнике. На эту роль обозначилась кандидатура Кирова, но в 1934 году тот внезапно был убит прямо в Смольном. На место Кирова в Ленинград Сталин переместил Андрея Жданова, и стало ясно, что теперь потенциальный преемник Сталина именно он. Через четыре года бывший заместитель Жданова – Александр Щербаков, то есть второй секретарь ЛенК ВКП(б), занял место Хрущева во главе Москвы, а Хрущев был отправлен на Украину.

Таким образом, обе столицы оказались избавлены от соперничества, но ещё для большего равновесия политических сил Сталиным в Москву был взят Лаврентий Берия. На 10 лет в верхах воцарилось некоторое спокойствие.

Но в 1945 году Щербаков внезапно умер (в 40 лет). Тут же в Москву был переведён Жданов, а на место Щербакова без потрясений переместили его бывшего 2-го секретаря МК - Попова Г.М. Павел Григорьевич Бурыличев во время войны в качестве секретаря Раменского райкома практически работал именно в контакте с Поповым, тем более, что к тому же он знал его когда-то по Институту труда. Теперь же Попов возглавил Москву и область, а Бурыличев быстро стал замом и далее – председателем исполкома Мособлсовета.

Так бы оно и продолжалось, но в конце августа 1948 г. умер и Жданов. На место наследника Сталина стал всё больше и больше претендовать Георгий Маленков. Для усиления своей позиции он, вместе с Берией, сумел организовать перевод Хрущева из Киева в Москву. Хрущев и сам в 1949 году начал появляться в Москве всё чаще и чаще. В декабре именно он встал во главе устроения торжеств по случаю 70-летнего юбилея Сталина, а буквально накануне празднования (16 декабря) Попов сдал дела, и Москва перешла под власть Хрущева.

Прошло чуть больше месяца, и уже Н.С. Хрущев вынес решение об отстранении П.Г. Бурыличева, а 27 апреля процедура была завершена. (Снят был одновременно и Жолнин С.А.). Руководящие должности в Москве и Московской области были теперь нужны Никите Сергеевичу для своих людей, на которых он мог положиться. А Павел Григорьевич таким человеком не был, или не захотел стать.

Можно добавить, что ждать ареста в мае 1950 года у П.Г. Бурыличева основания вполне были. Год назад были сняты с должностей, а к концу того же лета арестованы Кузнецов, Родионов и Вознесенский, о чём прежде никто не мог бы и подумать, пока был жив Жданов. Все они входили в высший эшелон власти. Но в мае 1950 года их участь ещё не была решена (до дня расстрела, 1 октября, оставалось еще пять месяцев), следствие продолжалось. И любой из ответственных партийных и советских работников, таким же образом снятый с должности, не мог тогда не думать, что и его могут присоединить заодно к фигурантам еще не завершённого Ленинградского дела.

А потому, пистолет в руке Павла Григорьевича вполне мог выстрелить. Правда, в таком случае он просто на год с небольшим приблизил бы то, что случилось на Горьковском шоссе в июле 1951 года.

***

О престижных столичных мемориалах вопрос даже не поднимался. Павел Григорьевич был похоронен в Ногинске, городе своего короткого детства и тревожной юности, рядом с могилами матери и отца. Григорий Фёдорович и Арина Гавриловна умерли совсем недавно, весной победного 1945-го, оба в один год. Годом позже здесь же был похоронен и племянник Рудольф.

О месте успокоения бывшего главы Московской области взял на себя заботы зять, муж сестры Анастасии и отец Рудика – Николай Иванович Ивачкин. По контуру участка встала аккуратная стальная ограда, в то время еще большая редкость для Ногинска. А могилу товарища Бурыличева увенчала скромная ажурная пирамидка со звёздочкой, на манер безымянных солдатских надгробий.

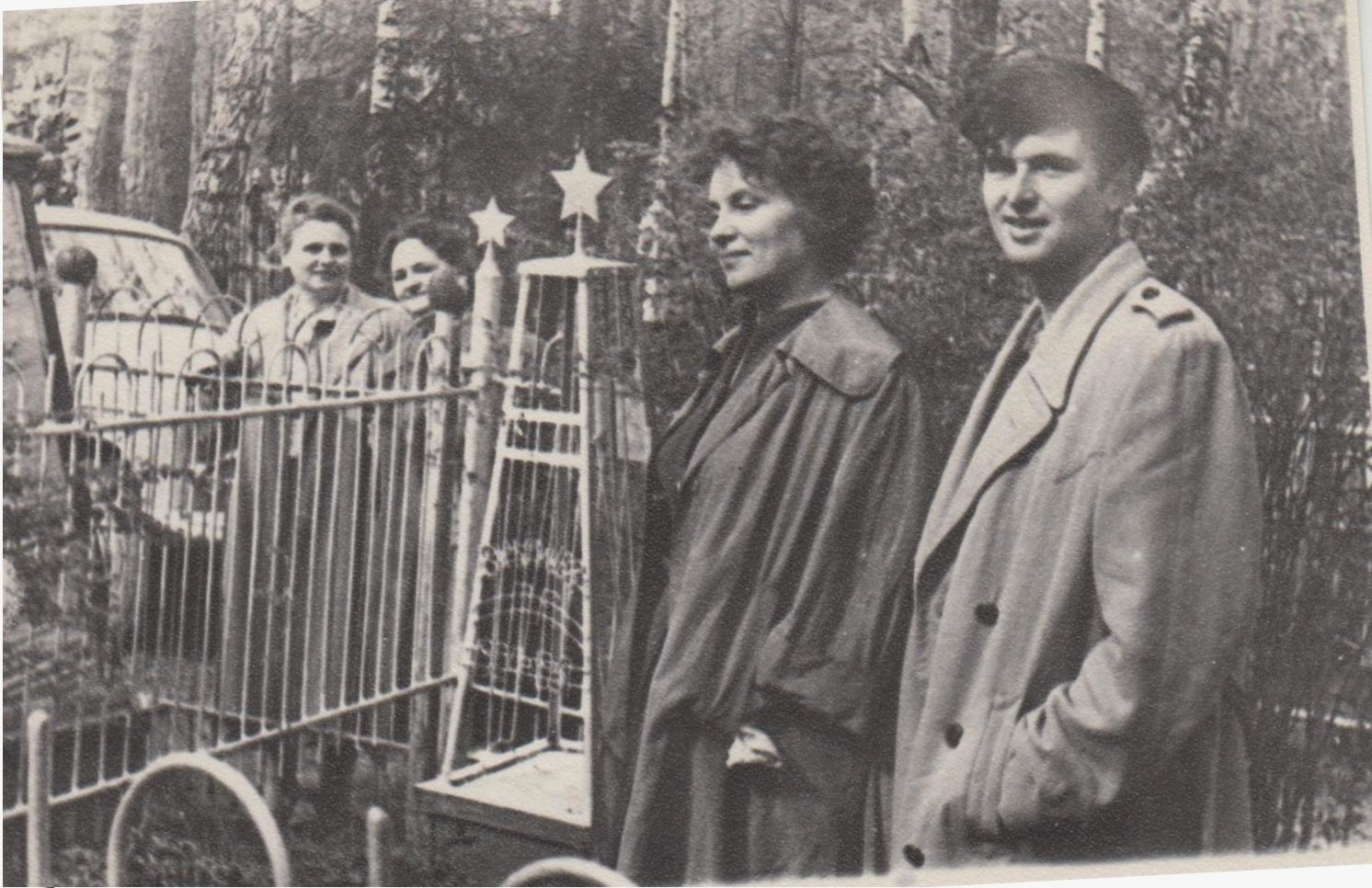

На кладбище в Ногинске, у могилы П.Бурыличева. Вдова Евгения, дочь Людмила, М. Сторожева, сын Владимир. 1961 год

Могила П.Г. Бурыличева, современный вид.

Что можно сказать о семье погибшего Павла Григорьевича? Того худшего, что он в отчаянии пробовал предотвратить год назад, всё-таки не случилось. Овдовевшая Евгения Александровна с сыном Владимиром и дочерью Людмилой не попали в разряд «семей врагов народа». Даже больше, они так и остались жить в квартире того же элитного дома на центральной московской улице Горького. Прежние знакомые от них не отвернулись, и это подтвердилось делом.

Три года спустя тётя Женя смогла добиться для подросшего Владимира приравнивания его к категории сыновей граждан, погибших за Родину. Что и помогло Владимиру Павловичу благополучно стать в 1955 году слушателем военно-воздушной академии имени Жуковского, недоступной ему, как простому выпускнику обычной средней школы, даже и отличнику, окончившему её с серебряной медалью. Правда, потом Евгения Александровна всю жизнь жалела, что все её усилия пропали даром.

Владимира Павловича Бурыличева ни в коей мере не прельстил путь профессионального военного, который, например, избрал его близкий друг Олег Черняховский (сын генерала армии Черняховского), тоже поступивший в тот же год, в ту же академию Жуковского. Владимир с некоторых пор видел себя в несколько ином качестве…

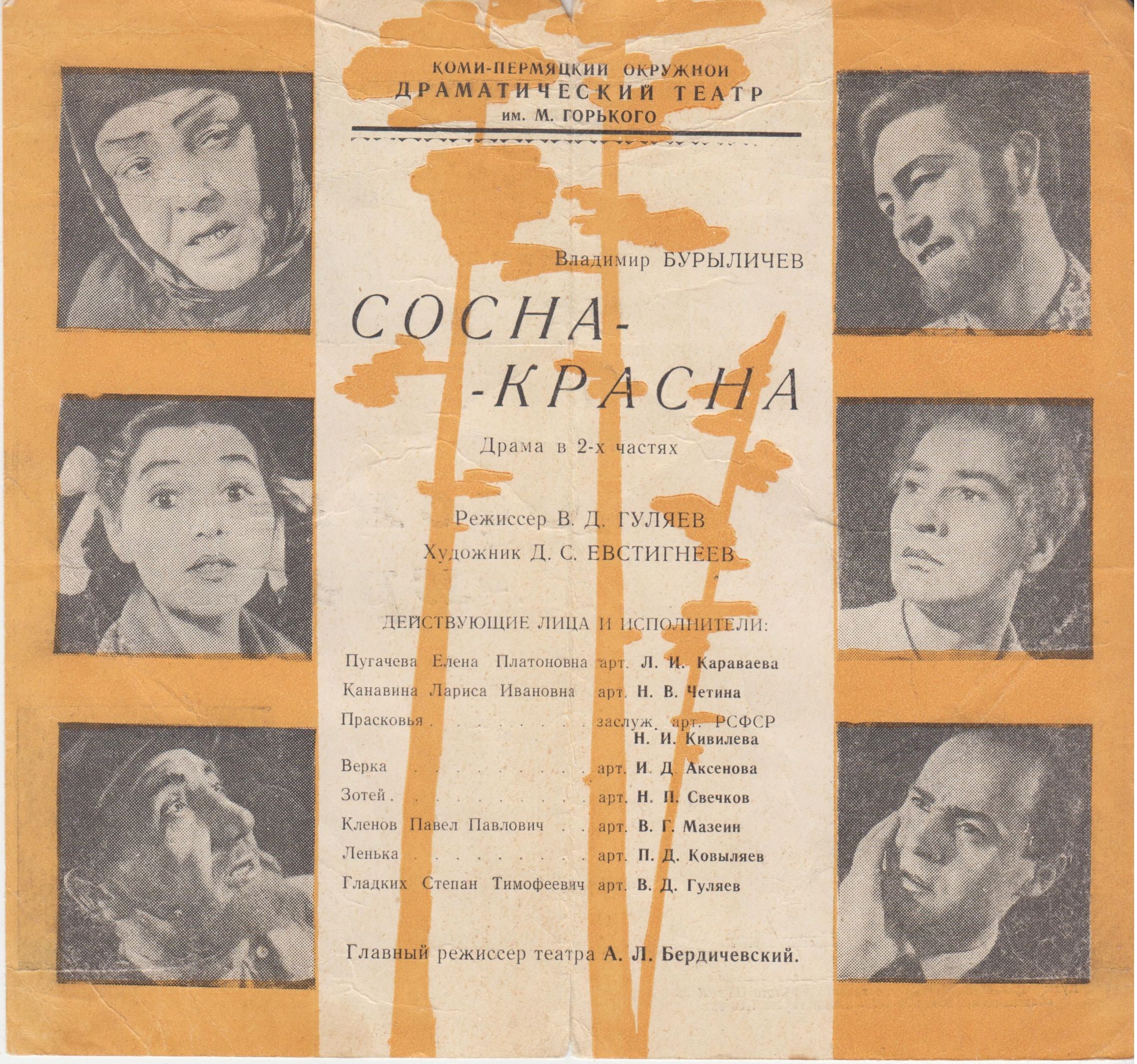

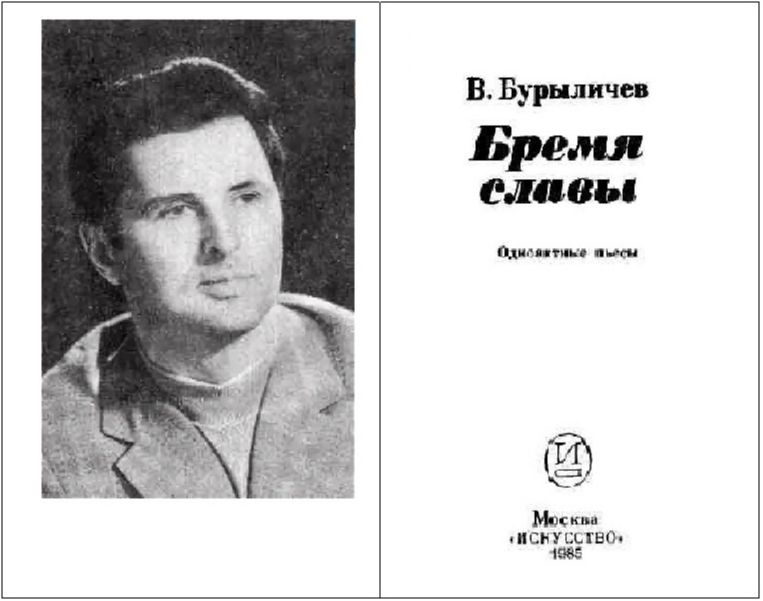

Он отчислился из академии, в которой весьма успешно учился, в начале второго курса. В приказе на отчисление значилось «по состоянию здоровья», а не собственное желание или неуспеваемость. На самом деле причина была совсем в другом. Одна из подмосковных газет напечатала стихотворение Владимира Бурыличева, подписанное, впрочем, просто инициалами. А если так, то дорога ему не в военное училище, или даже академию, а в Литературный институт имени Горького! Друзья, родные, знакомые дружно отговаривали Володю от такого легкомысленного шага. Но, к немалому удивлению окружающих, Владимир Бурыличев успешно прошёл творческий конкурс, и в институт был принят. Началась учёба. Со стихов он быстро перешёл на прозу, с прозы – на драматургию, и завершил учёбу, в качестве дипломной работы, драмой в семь актов - «Сосна-красна» (1962 г.).

Программка спектакля «Сосна-Красна». 1965 год

Собственно, свою настоящую Сосну Красну он нашёл чуточку раньше. Свой институт они окончили вместе, и оба принялись, по мере вдохновения, за создание драматургических произведений. Мария Фёдоровна Сторожева не стала брать фамилию мужа, ведь писать свои пьесы они всё-таки собирались порознь. А у неё уже были намечены особые планы и собственные темы, связанные с родным Заполярьем.

Книга Владимира Бурыличева

Вспоминаю свою с мамой новогоднюю поездку 1965 года к «нашим писателям». Я тогда учился только во втором классе и не догадывался пока, что сумел побывать на небывалом мероприятии: авторской читке литературного произведения. Правда, всё было в квартире, по-домашнему, круг слушателей невелик, но факт остаётся фактом: мы сидели в кружок и слушали пьесу-сказку «Лес чудес», только что напечатанную в самом настоящем журнале. И написавшая её родственница – драматург Мария Сторожева, сама её нам читала.

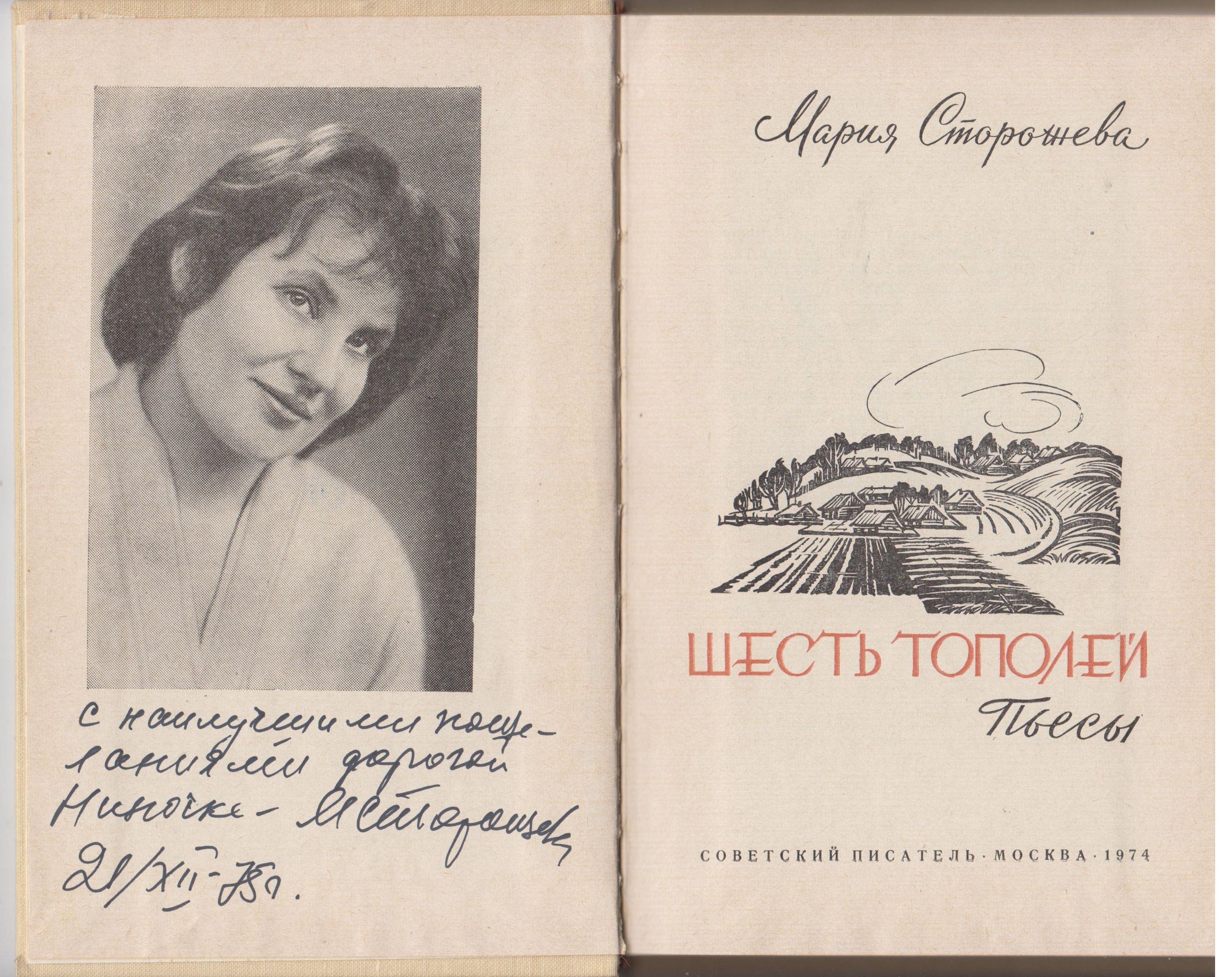

Книга Марии Сторожевой, жены В. Бурыличева

Это был мой третий и последний приезд к «бабушке Жене», тёте Маше и дяде Володе. Самую первую из этих поездок я, конечно, не помню. Вот от второй в памяти кое-что осталось, но это - только самые сильные впечатления. Первое впечатление – большой белёсый попугай, который громко и отчётливо кричал: «Дурак!». Я, конечно, от души расплакался, приняв слова попугая на свой счёт.

Второе смутное – Мавзолей. Сопровождал меня мой дедушка Иван. Я же помню только, что мы там спускались куда-то вниз, потом поднимались по другой каменной лестнице. Всё было освещено резким красным светом, а людей, лежащих в Мавзолее, было не один, а сразу двое!

И самое интересное – фонтаны в сквере, том что за памятником князю Юрию Долгорукому. Они переливались по вечерам всяческими, очень яркими удивительными красками. Причём, посмотреть на них можно было не только на улице, но и из окон тёти Жениной квартиры.

А более подробный рассказ, о моём двоюродном дяде, Владимире Павловиче Бурыличеве, с которым я много общался за время третьей поездки, здесь ни к чему, это уже будет заметное отклонение от темы.

Поделитесь с друзьями