Заметки о краеведческой жизни. Весна 2025

М.Дроздов

Мне уже и самому записки эти начинают надоедать, но кто-то читает все-таки. Тогда есть смысл продолжать. Продолжаем…

27 февраля. ЧИКК. БГДУ. Лекция «Клод Моне, Илья Глазунов, «Двадцатка» и Клуб любителей живописи».

Весна в этом году началась рано, в феврале, если не раньше. Вот и эта лекция – начало весеннего Юбилейного цикла, посвященного 50-летию нашего клуба. Речь шла о первых годах его существования, когда главным нашим интересом была история изобразительного искусства. Первая лекция, посвященная любимому художнику Клоду Моне, состоялась 25 июля 1975 г. в Молодежном клубе ННЦ АН СССР в Аспирантском общежитии, Неожиданно на нее пришло очень много народа, и этим, видимо, определилась счастливая, в общем-то, судьба нашего объединения. От дивизионизма, фовизма, экспрессионизма, кубизма, футуризма, дадаизма, сюрреализма и абстракционизма мы перешли к родному реалистическому русскому искусству и поняли, что лучше его нет ничего на свете. От великих наших художников подошли к великим меценатам и коллекционерам, а от них возник интерес к классу великих предпринимателей и к русской промышленности, к фабрикам и заводам, на которых рабочие и инженеры и «ковали» те самые капиталы, на которые приобретались великие произведения живописи, скульптуры и возводились прекрасные здания. Много таких фабрик и заводов было в нашем Богородском крае…

28 февраля. Институт Наследия. «Встречи на Космонавтов, 2».

К огромному сожалению, по болезни, своей и близких, не мог присутствовать там, где должен был быть обязательно и даже хотел сказать несколько добрых слов о Т.В. Смирновой. Пришлось довольствоваться тем, что написал о ней и В.Ф. Козлове в предыдущем обзоре. Ну а первая в этом году встреча прошла, как сообщил мне компетентный источник, «вполне-вполне и очень даже»… Из официального отчета: «217-е заседание, 28-й сезон, 57 человек. 4 значимых юбилея краеведов: 90-лет Татьяне Григорьевне Руновой (Химки) и Татьяне Васильевне Смирновой (Хотьково), по 70 лет Алле Александровне Павленко (Москва) и Владимиру Фотиевичу Козлову... В разделе презентаций выступили Рустам Рахматуллин, один из руководителей «Архнадзора», и руководитель краеведческого клуба «Отечество» из г.Александрова Владимир Никитович Ревякин… Традиционно работала выставка краеведческой литературы, организованная Ксенией Александровной Смирновой…»

28 февраля. Музей на Донской, 9. Диалог о Губонине

В этот же, последний день зимы, которой почти и не было, и в то же почти время, что на Космонавтов,2, в Музее меценатов и благотворителей проходило интересное мероприятие с длинным названием «Москва - Крым, Гурзуф - диалог о Петре Ионовиче Губонине. К 200-летию со дня рождения». Как известно, П.И. Губонин - крупнейший предприниматель в области строительства российских железных дорог, машиностроения, нефтяного дела и угледобычи, знаменитый благотворитель.

Диалог вели к.и.н., один из авторов книги о П.И. Губонине Игорь Николаевич Слепнев (Москва) и гостья из Крыма, председатель Ялтинского городского отделения ВООПИК, краевед, Марина Николаевна Забродская (Гурзуф). Маринку мы знаем и как признанного специалиста по К.Коровину и вообще – как человека правильного, борца за русскую культуру, за Русский Крым. По ее отзыву диалог получился теплым и интересным. Озвучены новые данные, в частности – о годе рождения Мецената… Стоило все это удовольствие 500 р.

Ну а 6 марта там же Д.П. Абрикосов изложил слушателям «истинную женскую» историю в русском купечестве на примере пяти представительниц «слабого пола», которым удалось добиться успеха в коммерции». Цена обозначена в 1 т.р. На женщин не жалко. Но и это не предел. Берут, бывает, и по 1200 р. Музей, к основанию которого имели некоторое отношение некоторые члены нашего клуба, - предприятие негосударственное. Приходится выживать… Впрочем, государственные музеи тоже не жируют, вынуждены увеличивать цены на билеты…

1 марта. Ногинск. В горпарке собрание энтузиастов.

Алла Громинова сообщает: В это непростое для градозащитного движения время все больше граждан вступает в ряды Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В канун Нового года прошло общее собрание по организации Сергиево-Посадского отделения ВООПИК, а 1марта 2025 года состоялось общее собрание и в Ногинске. Теперь у нас будет и Ногинское отделение ВООПИК. Дай-то, Бог!

ВООПИК, в котором мы в 80-е годы активно участвовали, находился под контролем властей, которые не так уж горели желанием охранять и восстанавливать памятники. Тем не менее, само наличие этой Организации (особенно его центров на Варварке и Московского городского отделения на Покровском бульваре) сыграло большую роль в реставрации некоторых наших национальных святынь и в патриотическом воспитании, которое потом было напрочь отвергнуто. С некоторых пор общество восстанавливается. Трудно сказать, какую роль будет оно играть сейчас, при беспределе почти во всех сферах нашей жизни и при наличии мощнейшей строительной мафии, для которой стало правилом снос и переделка исторических зданий. Но возникновение первичных, да хорошо бы еще и активных, организаций на местах надо только приветствовать.

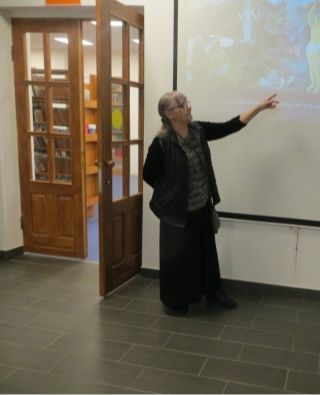

3 марта. ЧИКК. ЧГ Библиотека. Лекция Н.Кершите.

В рамках 50-го сезона заседаний нашего Клуба известная черноголовская художница Наталья Кершите сделала обзор «Панорама художников Черноголовки». Начало было посвящено самому известному и самому оригинальному художнику, творившему в ЧГ – Виктору Тихоновичу Черноволенко (легендарная группа « Амаравелла»). Затем речь зашла о весьма противоречивом стрит-арте, привившемся в нашем городе. На мой взгляд, там, кроме давно ушедших профессионалов Бройдо и Фролова, пока можно выделить только Р. Иванова и М. Симагина. Ну а что касается живописи, то приятно стало на душе, когда мы увидели на экране работы ветеранов: А. Кубикова, Г. Малыгина, А. Ермилова, В. Ширенкова, Ф. Чаркина, В. Бессонова, Ю.Журавлева, В. Беляева, Л. Репки, В. Узенского. Порадовали и произведения уже несколько более молодых живописцев - В. Шмуратко, А. Галыбы, Н. Кершите, Н.Егоршиной, А. Смирновой , О. Савиной, Ж. Абрамовой, Л. и Н. Голевых, А. Великой, Г. Нутельса и др. К огромному сожалению , уже и в этой группе художников есть невосполнимые потери…

Очень важно, что по ходу обзора Натальи, то и дело возникали две темы, две проблемы. 1. Сохранение наследия черноголовских художников (а в принципе и не только художников) в электронном хотя бы виде (такой электронный «Золотой Запас Черноголовки»), а еще бы - и в не электронном, а в натуральном виде! Т.е. речь шла о том, о чем мы говорим уже 35 лет, если не больше – о картинной галерее. 2. А к этому тесно примыкает еще более древний вопрос – о поселковом музее. Музеи есть практически во всех городах России. А у нас только «экспозиция» при Большой гостиной Дома ученых.

4 марта. Событие печальное.

Не стало одного из старейших сотрудников ФИЦ ПХФ и МХ РАН профессора Германа Константиновича Васильева, основателя и многолетнего заведующего лабораторией химических лазеров. Событие это явно имеет краеведческий характер: умер последний в наукограде лауреат Ленинской премии, высшей в СССР. Премия была присуждена ему в 1984 г. за цикл фундаментальных исследований химических лазеров на цепных реакциях.

(Статья о лауреатах Ленинской премии в Черноголовке, опубликованная на нашем сайте, - «Лауреаты. Часть 1» - ред.)

5 марта. ЧГ Библиотека. Лекция «Татаро-монгольское иго».

Наш коллега В.Н. Денисов при большом стечении публики блестяще прочитал очередную лекцию по русской истории с показом очень информативных, хорошо продуманных слайдов… У людей явное желание знать историю Отечества, и не из вражеских голосов, которых множество теперь и внутри страны. Одни вспоминали, что учили когда-то в школе и о чем читали в юности, а другие и вообще почти ничего не сдыхали (с 90-х годов), а что слыхали - чаще всего в русофобском духе.

6 марта . «Мытищинский краевед» на проводе.

Благодаря неутомимой Елене Александровне Осокиной, состоялся разговор с председателем Мытищинского краеведческого общества Сергеем Егоровым. Теперь будем взаимодействовать, информировать друг друга. В Мытищах выходят журналы, предлагают сотрудничать. В группе «Мытищинский краевед» состоят председатели краеведческих сообществ Мытищ, Пушкина, Королева, Щелкова, Черноголовки (и это не все). Таким образом, образуется основа для объединения краеведов Северо-Востока Подмосковья. Конечно, если нам объединяться, то не просто ради объединения, а для общих дел. Такие дела вполне реальны в будущем. Это, в частности, совместные конференции и обмены визитами-экскурсиями в т.ч. с презентацией своих районов и результатов своих поисков.

Связи у нас имеются, не совсем прочные и иногда вызывающие противоречивые мнения, но имеются. Вот, например, еще в 2020 г. из Мытищ в Ивановское (г.о. Черноголовка) по инициативе депутата ГД Вячеслава Фомичева перенесена приговоренная к сносу знаменитая «дача Соловьевых». В Ивановском ее реставрировали , а когда наполнят исторической мебелью, то откроют для посещений как музей…

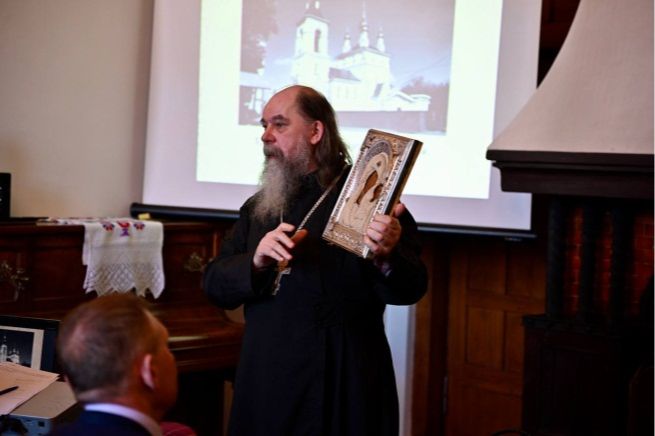

9 марта. Ногинск, Глухово. В Доме-музее А.И. Морозова отметили 175-летие хозяина.

Я, к огромному сожалению, болел и не мог там выступить, как намечалось, но выступили, и очень хорошо, другие. А наша черноголовская коллега Н.Н. Волкова вела фоторепортаж с этого юбилейного собрания, так что и я как бы там присутствовал. Да, так вот: ведущей (умелой и душевной) эту теплую, действительно родственно-семейную встречу была В.В Надина. Присутствовали потомки Арсения Ивановича и основатель музея В.В. Фомичев. А выступали А.Г. Скворцов - с презентацией фотоснимков морозовских мест в Глухове, потомок А.И. по линии Кречетовых – Сергей Петрович Кречетов, о. Михаил Егоров с рассказом об иконе Казанской Божьей Матери, принадлежавшей, скорее всего, семье А.И., директор городского музея И.И. Баранова – о коллекции живописи А.И., краевед Рустам Тикмарёв - об узкоколейных дорогах Глуховской мануфактуры.

В конце встречи состоялась служба в домовом храме Арсения Ивановича, а потом и семейная трапеза. Празднование дня рождения Арсения Ивановича становится одной из традиций музея.

11 марта. Опять печальное, но тоже «краеведческое» событие.

Да, в этот день произошла беспрецедентная атака украинских дронов на Московскую область и Москву около 5 часов утра. Один из них, без взрывчатки, слава Богу, впервые достиг Черноголовки, ударился в стену башни на Центральной улице… И свалился как раз под окнами Т.Н. Жуковской, известного нашего литературоведа и краеведа.

17 марта. День подмосковного краеведа. В Пушкино «круглый стол».

За «круглым столом» в «Центральном государственном архиве Московской области» в Мамонтовке было немало интересных докладов краеведов и выступлений в прениях. Но наибольший резонанс получило одно из них – руководителя Правдинского клуба краеведов «Наследие» Николая Шустрова. Мне приходилось бывать там, это весьма активная организация, тем более интересно знать мнение ее возглавителя о современной краеведческой работе (в данном случае – в изложении А.Ноздровского). Шустров предоставил «достаточно основательный, местами нелицеприятный анализ, который наверняка понравился не всем коллегам. Он говорил об отсутствии поддержки краеведческой работы от администрации, она слабая и бессистемная. Досталось и Общественной палате округа. Отсутствует у краеведов муниципальное помещение, возможность издавать краеведческую литературу, нет финансирования… Вообще, в докладе Николая слово «отсутствие» встречалось чаще других. Он заявил даже о том, что в округе нет безусловного авторитетного лидера среди краеведов, который бы объединял их всех, представлял их перед администрацией. Не считается местная власть с краеведами, по мнению Николая. Отметил он и слабое продвижение краеведения среди молодежи, а также в Интернете…. Николай лишь «выпустил пар», не дал варианты преодоления кризиса краеведения… Но иногда для того, чтобы начать решать проблемы, их нужно назвать и признать».

Добавлю и я, пожалуй, свои три копейки к этому. Краеведением занимаюсь не пять, не десять, а 50, считай, лет. Небольшая ремарка о наболевшем.

Даже по моим, очень неполным, обзорам краеведческая жизнь на северо-востоке и востоке Подмосковья, а тем более в самой Москве идет и идет достаточно полно. И тем не менее, вот что хочется сказать. Хочется сказать о формализме в нашей работе, об ее реальных эффективности и общественной пользе. Сейчас не редкость, когда сами краеведы, отделы культуры (или вроде этого), музеи, некоторые депутаты устраивают краеведческие конференции ( «научно-практические» часто), всевозможные чтения и т.д. И устраиваются они чаще всего (слава Богу и некоторым руководителям-энтузиастам, что не всегда) формально, для галочки, как какие-то междусобойчики. Провели - и хорошо, а то и отлично! Не упрекнешь, что не было. А не было ни обсуждения злободневных вопросов, которых в краеведении масса, не сформулированы ни предложения к властям, организациям, частным лицам, ни выводы, и вообще никакого заключения не последовало. Ведь так? Так… Далее. Сами власти наши чаще всего остаются весьма далекими от краеведческих разработок. Бог с ними, если они не помогают краеведам в их трудах (не помогают!), но и остаются равнодушными к истории своих поселений, городов, районов. Не используют, да и не знают чаще всего добытое потом и кровью местных исследователей-знатоков истории. И в школах не знают, и в домах культуры далеко не всегда. А отсюда возникают всяческие шаги, решения, конкретные действия властей против нашего культурно-исторического наследия. Исключения бывают, но это исключения. А вывод ведь получается серьезный: Какой же может быть патриотизм в стране, когда нет гордости за свою малую родину, за земляков своих?!

27 марта. ЧИКК. Лекция в БГДУ Н.Н. Волковой о Берлюковской пустыни.

В 80-е годы наш клуб был в значительной мере клубом ВООПИК, а значит - мы много рассказывали о памятниках архитектуры, истории, культуры, особо о многочисленных разрушенных и заброшенных церквях в нашем регионе. И не только рассказывали, а исследовали, фиксировали, боролись за внесение в Свод памятников, помогали в восстановлении. Вот в таком аспекте и провела лекцию о Берлюках Нина Николаевна, вспомнила, что было (больница, и не простая), поведала, что там сейчас (снова монастырь и непростой) и при чем там Палестинское общество. Народа было – буквально полный зал. Да еще бы: одна из самых высоких колоколен России, подземная церковь, пещеры, Танеев, Романовская аллея и пр., и пр.

28 марта. Московское краеведческое общество. Встреча на Космонавтов. 2.

218-е заседание было приурочено к 100-летию кончины Патриарха Тихона. Была представлена соответствующая литература, а также трехтомник по истории деревни и деревенских родословий. Я давненько не был у Владимира Фотича и собирался потому, не смотря на пятницу и трудности обратного пути, поехать, глянуть в глаза старым знакомым (уже очень немного таковых осталось),. Но… Но получил от Кати Черновой- Послыхалиной из соседнего Фрянова приглашение посетить мероприятие поближе и, как мне показалось по программе, несколько для меня интереснее. И ринулся в музей-усадьбу…

28 марта. Фряново. Конференция «Усадебное наследие: исторический опыт и новые возможности».

Хотел повстречаться со старыми знакомыми в Институте Наследия, а таких оказалось немало и в Музее-усадьбе. Из Фрязина, Щелкова, Ногинска, Электростали, было несколько человек и наших черноголовских. Выступили директора и сотрудники краеведческих музеев из Щелкова, Мытищ, Пушкина, Электростали, Балашихи, Александрова (а это уже Владимирская область!), музеев-усадеб Мураново, Люблино, Фряново, Глухово (т.е. дом-музей А.И. Морозова). По сути, только 2 доклада как-то выбивались из этой череды – К.Н. Степанова об усадебных городских зарисовках художника Е.И. Куманькова и М.В. Никитиной об усадебном наследии в проектах школьников.

Были кофе-брейк и экскурсия по постоянной экспозиции музея, но, к сожалению, не получилось как-то с обменом мнениями и обсуждением. Я был немного разочарован, поскольку новую информацию обычно получаешь от краеведов, а не от директоров. Тем не менее, познакомился с Татьяной Вязовой, поговорил перед заседанием и в перерыве с Катей Черновой –Послыхалиной и ее сотрудниками, с электростальскими музейщиками, с щелковскими краеведами. У Сергея Ивановича Варгузова хорошая и необъятная, наверное, идея: объявить тотальный сбор фотографий советской поры и вообще всех. Пусть это миллионы штук, но нынешние носители выдержат. Да, о новой знакомой - Т.Вязовой. Татьяна - московский экскурсовод, гид-переводчик и краевед, автор интернет-проекта "Усадьбы и судьбы". Очень интересно рассказала мне о китайском музее в Старо-Никольском – Музее 6-го съезда компартии Китая в бывшем имении Мусина-Пушкина.

Когда уезжал, купил знаменитые, очень вкусные фряновские пирожки. Как напоминание о «старых добрых годах», не очень легких, но когда усадьба была самостоятельной, в храме служил о.Михаил, а в правом крыле усадьбы Лазаревых жил таинственный человек, оказавшийся интереснейшей личностью...

29 марта. Щелково. Заседание клуба краеведов в центральной городской библиотеке.

Были представлены: Книга Владимира Сергеевича Никологорского «Кумиры не стареют» об истории местных вокально-инструментальных ансамблей 1960–80-х годов, о судьбе музыкантов и тех, для кого их творчество стало частью молодости. Книга «325 лет храма святителя Николая Мирликийского Чудотворца в селе Здехово» Брызгалова Александра Николаевича и Комовой Маргариты Анатольевны. Книга Юрия Алексеевича Тимакова «Сказка - быль да в ней намёк...» – о составлении фамильных родословных и родословии автора. Работа Ивановой Татьяны Ивановны об о.Варсанофии (Константине Диомидовиче Гриневиче) и о помощи прихожан Покровской церкви г. Щёлково Красной Армии. Экземпляры книг переданы в библиотеку.

31 марта. ОИРУ. Музей архитектуры. Очередное заседание.

После приличного перерыва уже собрался навестить любимое общество усадьбоведов, да занятие с детьми помешало этому желанию: дети пересилили. А что было на Воздвиженке? Было вот что: Презентация сборника «Русская усадьба» № 30. СПб.: ИД «Коло», 2025. – 680 с. Выпуск содержит материалы состоявшейся в 2023 г. всероссийской конференции ОИРУ «Усадебное наследие России: 30 лет изучения – итоги и перспективы». Там также приводятся росписи статей, опубликованных в журнале «Подмосковный летописец» и в выпусках №№ 22-29 «Русской усадьбы». Сборник представляла научный редактор его Мария Владимировна Нащокина, выдающийся наш искусствовед. А сборник уже 30-й! Презентация каталога «Усадьбы и особняки Москвы» В 2 т. Т. 2. – М.: Ассоциация «НП «Русская усадьба», 2024. – 488 с. В каталоге собрана информация о 965 сохранившихся усадьбах и особняках Центрального округа Москвы. Каталог представляли генеральный директор Ассоциации НП «Русская усадьба» Стерлина Вера Валерьевна, искусствоведы Гриц Алексей Евгеньевич и Бочарников Борис Николаевич.

1 апреля. ЧИКК. ЧГ библиотека. Лекция М. Дроздова «ЧГ и космос».

В преддверие Дня космонавтики рассказал школьникам (два класса из 82-й, по-старому, школы) о связях нашего научного центра с космосом и его освоением, с космическими исследованиями и с русским космизмом. Звучали фамилии и наименования: Гагарин, ИПХФ, ФИНЭПХФ, Лаборатория космохимии, ИФТТ, ИСМАН, ИТФ, Фортов, Анисимов, обсерватория МАН, Черноволенко. Теперь наши дети твердо запомнят, что в нашей галактике от 100 до 400 млрд звезд. Шучу, конечно. А кто-то и усвоит. И поймет, что мы - крупинка в этом Пространстве, и что крупинку эту надо беречь…

Короче говоря, работа с детьми и молодежью продолжается. По понедельникам занимаемся в городской библиотеке. В любом случае, думаю, не зря: толковые ребята – юные краеведы и мамаши у них по-хорошему активные. А тут еще и приятные известия: на городской конференции в Малой Академии наук 14 марта Илья получил первое место, Полина – второе. С Прохором, правда, не успели работу сделать… В общем, собираемся в экспедицию, искать исток речки Черноголовки.

7 апреля. ЧИКК. ЧГ библиотека. Лекция Т.Гавриковой «Таганрог: Загадки истории. Архитектура».

Татьяна Евгеньевна - дочь многолетней участницы нашего клуба - собрала интересные сведения о близком для нее и известном для других хотя бы по Чехову городе. В ЧИКК издавна повелось рассказывать после путешествий о городах, в которых побывали, так что подобные сообщения – давняя традиция.

11 апреля. БГДУ, 11 ч. 33-я конференция Воронцовского общества.

Первые Воронцовские чтения прошли в Москве и Петербурге в сентябре 1991 г. и были посвящены 150-летию со дня рождения графа А.Р. Воронцова. С тех пор исследователи рода Воронцовых установили множество фактов о представителях этого разветвленного семейства, в частности, о самом известном, видимо, Воронцове Михаиле Семеновиче, близко связанном с Пушкиным. Проводились ежегодные Воронцовские чтения в местах, имеющих то или иное отношение к Воронцовым, что неизменно привлекало к ним внимание местных историков, краеведов. В сентябре 2003 г. 12-е Воронцовские чтения, не без нашей помощи, были организованы в черноголовском Доме ученых. И вот через 22 года мы снова принимаем в Большой гостиной воронцововедов во главе с непременным организатором и председателем Общества и чтений – Владимиром Николаевичем Алексеевым, добрым и мудрым другом Черноголовки.

24 апреля. БГДУ. 3-я лекция из юбилейного цикла ЧИКК «Клязьма – река русской промышленности» .

В свое время мы много рассказывали о достопримечательностях и природных объектах нашего края, о реках Пехорка, Клязьма, Воря, Черноголовка, Пружонка, Дубенка. Вот и сейчас напомним о промышленных предприятиях, усадьбах и населенных пунктах на берегах исторической реки, где зародилось в больших масштабах русское фабричное производство, и не только текстильное. .

В конце обзора

От пушкинских краеведов (спасибо, коллега Елена Александровна!) получена полезная информация о некоторых конференциях:

22–24 апреля 2025. Конференция «Сады на бумаге. Текст и образ». Место проведения: Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно», Москва, ул. Дольская, д. 1.

3-4 июля 2025 года. Научно-практическая конференция «Театр в государственной, общественной и частной жизни России середины XVIII – начала XX вв.» Место проведения: Музей-заповедник «Архангельское», пос. Архангельское, г.о. Красногорск, Московская область

3-5 июля 2025 года. Карабихские научные чтения "Н.А. Некрасов на фоне эпох". Место проведения: Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха» и Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова. Заявку на участие и материалы для публикации необходимо выслать до 15 апреля 2025 г. на адрес: karabihakonf@mail.ru с пометкой «Конференция – 2025».

И известный московско-шацкий краевед и библиограф Геннадий Мельничук делает много полезного для краеведческого народа, рассылая подобные приглашения, сообщая юбилейные даты краеведов и давая ссылки на некоторые важные материалы. Вот и сейчас он сообщает:

Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского организует 22 мая 2025 г. V Калязинские Никольские чтения. Работа чтений будет проходить в двух секциях: - Краеведческая: к 250-летию присвоения Калязину статуса города и образованию уезда и 105-летию со Дня основания Калязинского краеведческого музея им. И.Ф. Никольского; - Православная Макарьевская: к 225-летию строительства и освящения Колокольни Николаевского собора и 370-летию наделения Троицкого Макарьевского монастыря статусом архимандрии. Заявки на участие в чтениях просят направлять на электронные адреса оргкомитета до 27.04.2025:

XXX Никоновские чтения. Научно-исследовательское и культурно- просветительское общество «Энциклопедия российских деревень» приглашает принять участие в работе очередной Всероссийской научно-практической конференции «Сельская Россия: прошлое и настоящее», которая состоится в конце октября 2025 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Срок предоставления материалов (по адресу: nikonovskie-chtenia@mail.ru ) – до 30 июня 2025 года.

Ну, всё. Счастливо, друзья! До следующего обзора!?

Поделитесь с друзьями